Généalogie d’une obsession

François Jarrige

Les discours et politiques dites de transition prétendent réduire la consommation de charbon minéral, cette substance solide qui a soutenu la croissance industrielle du monde depuis deux siècles et généré une grande partie du CO2 rejeté dans l’atmosphère. En septembre 2020, le président chinois Xi Jinping prononçait ainsi un discours remarqué à l’Assemblée générale de l’ONU dans lequel il annonçait que son pays atteindrait la neutralité carbone d’ici 2060. Pour cela, la production et la consommation de charbon devaient diminuer drastiquement, alors que la part de l’éolien, du solaire, et du nucléaire devait croitre grâce à des investissements gigantesques. Si certains ont vu dans ces annonces un grand basculement annonçant la possibilité d’un développement économique et d’une politique de puissance non fondés sur les énergies fossiles, beaucoup d’autres soulignent le caractère irréaliste de ces annonces et promesses alors que le pays continue d’ouvrir d’immenses centrales à Charbon [1].

Aujourd’hui, la fin du charbon ne cesse d’être annoncée, et nombreux sont ceux qui croient effectivement que sa part devient de plus en plus résiduelle, amorçant une transition inéluctable vers un monde décarboné. Pourtant, la supposée transition actuelle s’accommode parfaitement d’une industrie charbonnière qui, loin de décliner, demeure très vigoureuse à l’échelle mondiale alors que les débouchés pour cette substance restent nombreux. La question charbonnière se pose depuis longtemps, et le débat sur la transition à engager pour s’émanciper de la dépendance à l’égard de ce combustible est aussi ancien que son exploitation intensive. Interroger la question des transitions à l’aune de cette substance, de son histoire et de son présent, permet d’examiner les ambivalences des politiques et imaginaires transitionnistes contemporains, ses faux-semblants, et les mécanismes qui expliquent qu’en dépit des annonces la transition reste introuvable.

L’extraction charbonnière au temps des transitions

Le terme charbon renvoie à une roche sédimentaire issue de la dégradation, au cours des temps géologiques, de la matière organique des végétaux, mais il recouvre une grande diversité de substances selon sa composition et le degré plus ou moins important de carbone, environ 75 % pour la lignite et 90 % pour la houille. Alors que la production mondiale de charbon semblait connaître un début de déclin au milieu des années 2010, sa production a recommencé à croître depuis et, selon diverses sources, elle pourrait atteindre 7 600 millions de tonnes (Mt) dès 2022, soit bien plus qu’à aucun autre moment de l’histoire. En dépit des promesses et des annonces médiatiques sur les fermetures de centrales à Charbon, la consommation et la production continuent de s’étendre [2].

S’il régresse en Europe, notamment depuis que l’Allemagne a annoncé en 2019 la fermeture de ses dernières mines de houille et de lignites, ailleurs le charbon reste une ressource fondamentale, soutenue par les pouvoirs publics et produite par de grandes entreprises influentes. Si certains usages anciens du charbon, comme l’utilisation domestique pour se chauffer et cuire les aliments, tendent à disparaître, d’autres s’accroissent, en lien notamment avec l’industrie lourde et l’électrification en cours. Comme par le passé, le charbon ne disparait pas mais se déplace, ses usages évoluent, sa consommation devient moins visible pour les populations, ce qui ne signifie pas qu’elle diminue de façon absolue. Des centaines de projets miniers sont en cours en Australie, en Inde, en Chine, en Afrique du Sud, au Canada, en Indonésie comme aux États-Unis. C’est ainsi le charbon qui rend possible la généralisation du monde numérique actuel, notamment dans les pays émergents. Le charbon reste fondamental pour des secteurs d’activité comme la sidérurgie, la chimie, et dans de nombreux pays du monde l’électrification passe toujours par les centrales thermiques en dépit des promesses des énergies vertes et renouvelables.

La question du charbon montre les ambivalences et double-discours qui accompagnent la supposée transition en cours. Le charbon conserve une place primordiale dans le mix énergétique mondial puisqu’il couvre toujours plus de 27 % des besoins globaux alors même que nous sommes censés être entrés en transition. Si les années 1980 ont été marquées par la réduction drastique de la production en Europe occidentale, le charbon demeure pourtant une source d’énergie fondamentale en Asie – en particulier en Inde, en Indonésie et en Chine, pays qui disposent de très importantes réserves massivement utilisées pour accompagner leur croissance économique et démographique.

La poursuite de la croissance tient à plusieurs facteurs bien connus, et au-delà des contrastes et différences selon les pays, tout laisse penser que l’abandon du charbon demeure un horizon très lointain. D’abord, les réserves sont encore abondantes, et les techniques d’extraction se perfectionnent sans cesse afin de permettre l’exploitation maximale des ressources disponibles, notamment sous la forme des mines à ciel ouvert et d’excavatrices géantes capables d’araser des montagnes entières. Le second facteur est le libre-échange et la compétition entre grandes compagnies sur le marché mondial. Le dernier est plus politique et renvoie aux choix de nombreux gouvernements – dont l’administration Trump aux États-Unis est devenue le symbole – qui choisissent d’exploiter cette filière qui apparaît géologiquement et technologiquement plus sûre que la plupart des autres pour assurer l’« indépendance énergétique » des grandes puissances.

L’invention du charbon en Europe

Si la sortie du charbon apparaît parfois comme déjà engagée en Europe de l’Ouest, faisant pour certains de ce continent un modèle de transition énergétique et écologique, il s’agit généralement d’une illusion véhiculée par une lecture européocentrée du monde. C’est bien le charbon qui permet aujourd’hui encore le maintien en Europe d’une société de consommation de masse, les européens délocalisant les nuisances et émissions de CO2 incluses dans tous les objets du quotidien. Même à l’échelle européenne, le charbon n’a pas encore disparu, il est toujours extrait dans 41 régions réparties dans douze États membres, où il continue de jouer un rôle essentiel pour l’économie locale et la vie de certaines populations. En 2018, la Commission européenne a néanmoins présenté sa « vision stratégique pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat d’ici à 2050 », dans cette feuille de route censée définir la transition énergétique du continent, elle annonce notamment l’abandon de la production d’électricité à partir du charbon. Mais dans le même temps, la consommation demeure massive ailleurs et les conditions d’extraction toujours plus destructrices.

L’histoire du charbon constitue aujourd’hui encore un élément fondamental dans l’imaginaire des transitions, c’est en effet son adoption massive au XIXe siècle qui aurait marqué la première grande transition énergétique de l’histoire alors que l’Europe connaissait une crise énergétique massive du fait de la déforestation et du manque de bois ; c’est son essor au XIXe siècle pour remplacer les anciennes sources d’énergie organiques devenues insuffisantes, qui a fondé le mythe des transitions énergétiques et de la prospérité européenne [3]. Si l’Europe se présente désormais comme un continent de plus en plus décarboné, ayant fait le choix d’abandonner le charbon, il faut rappeler combien ce sont d’abord les pays européens qui ont inventé le charbon et ses usages, qui l’ont imposé au reste du monde, qui ont créé un culte en faveur de ce combustible fossile décrit comme un « diamant noir » ou le « king coal ». Si, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les pays industrialisés européens ont largement abandonné leurs industries charbonnières – avec toutes les crises sociales et politiques qui accompagnent ce choix – c’est d’abord parce que celle-ci n’était plus compétitive et que ses nombreux risques et nuisances faisaient l’objet d’un rejet croissant de la part des populations [4]. Mais loin d’abandonner le charbon, ces pays industrialisés ont plutôt choisi de déplacer les nuisances ailleurs, d’importer des objets manufacturés fabriqués au moyen de ce combustible, c’est ce qu’on appelle la désindustrialisation qui est d’abord un déplacement dans l’espace des industries et de leurs nuisances.

Avant les années 1860-1870, la présence du charbon restait limitée en dehors de l’Angleterre et de la Belgique, et le charbon a d’abord été pensé comme une source d’énergie complémentaire d’appoint ou comme une originalité du capitalisme britannique. L’adoption du charbon a par ailleurs été très lente et d’une ampleur très variable selon les régions. Là où il est accessible et bon marché, comme dans certains comtés anglais, il modifie précocement les modes de vie. Ses avantages comme combustibles sont connues depuis longtemps et sa densité énergétique, c’est-à-dire la quantité d’énergie présente dans une unité de volume, fascine les observateurs qui y voient une réponse aux limites malthusiennes auxquelles se heurtent les anciennes sociétés agraires.

Historiquement, c’est en Asie, en particulier en Chine, que le charbon de terre – distinct du charbon obtenu en carbonisant du bois – a d’abord été exploité, dès le XIe siècle dans la métallurgie. Cependant, l’éthique confucéenne et les invasions mongoles semblent avoir freiné son exploitation qui demeure limitée [5]. Pendant longtemps, l’emploi du charbon se limite en Europe à certains sites, comme le bassin liégeois et la Grande-Bretagne. Dans les années 1860, la Grande-Bretagne extrait à elle seule 100 millions de tonnes de charbon chaque année, soit plus de la moitié de la production mondiale et quatre fois plus que les États-Unis ou l’Allemagne à l’époque. En France par exemple, en 1789, on ne consomme encore que 840 000 tonnes de charbon de terre, contre 20 millions de tonnes de charbon de bois. Le pays manque structurellement de charbon et doit massivement en importer à des coûts souvent prohibitifs, ce qui pousse longtemps de nombreux ingénieurs et fabricants à privilégier la force hydraulique ou celle des animaux. Contrairement à ce que pourrait laisser penser un regard rétrospectif rapide, il existe alors de nombreux freins à l’utilisation du charbon de terre et autant de raisons de privilégier d’autres solutions.

La situation se transforme surtout à partir des années 1860 et au cours de la seconde industrialisation qui voit triompher l’usine concentrée. Le combustible apparaît alors de plus en plus comme miraculeux, il est censé lever tous les obstacles à l’expansion industrielle, en particulier sous la forme de coke épuré. L’amélioration des transports et la libéralisation des échanges favorisent son utilisation croissante. En France, les importations de charbon d’origine britannique décuplent et le charbon autrefois perçu avec méfiance devient une source d’énergie valorisée comme souple, régulière, indépendante des conditions naturelles, d’un rendement extraordinaire et quasi miraculeux [6]. Dès lors le charbon est promue dans la presse et par les autorités, présenté comme un symbole de la civilisation et de la supériorité européenne, une source d’amélioration morale car il doit faire disparaître l’esclavage, accélérer les communications et les transports, voire économiser la nature en préservant les forêts. Il est paré de toutes les vertus alors qu’une poésie à sa gloire en fait une force magique qui permet à l’homme de dompter et maîtriser le monde vivant. À la fin des années 1860, le journaliste Pascal Grousset constate ainsi que le charbon est devenu la « véritable pierre philosophale » de la modernité [7]. Quelques années plus tard, le chimiste, aventurier et célèbre vulgarisateur scientifique Gaston Tissandier publie l’un des premiers textes de vulgarisation sur cette substance qui envahit le quotidien des populations. Il observe que « cette matière si précieuse ne devrait être désignée ni sous le nom de houille, ni sous celui de charbon de terre ; il faudrait l’appeler comme le font les Anglais, le Diamant Noir, car elle est une inépuisable source de richesse et de fécondité. Jamais rivière de diamants ou parure d’émeraude n’a valu l’humble charbon qui brûle dans nos foyers [8] ».

Mondialisation du charbon

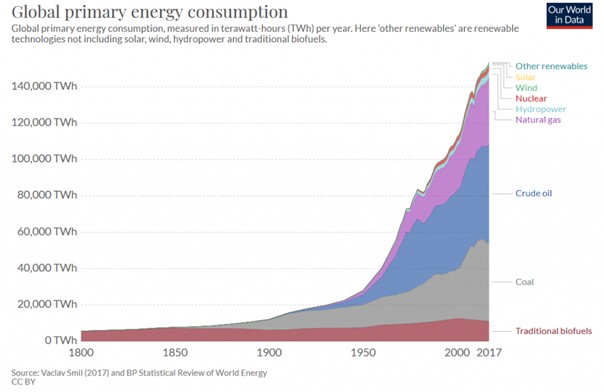

On peut estimer à la suite de Vaclav Smil qu’à l’échelle mondiale c’est seulement à la toute fin du XIXe siècle que le charbon représente la moitié de l’énergie primaire consommée [9]. En 1910, sa part dans la consommation énergétique primaire représente ainsi 55 % à l’échelle mondiale et atteint même 82 % aux Pays-Bas, 90 % en Allemagne et même 96 % en Angleterre et au pays de Galles [10]. Il est utilisé aussi bien à domicile pour les usages domestiques que dans les grandes usines pour produire la force, l’électricité et les matériaux de base de la société de consommation naissante. L’Europe a inventé l’« âge du charbon », et sa production s’étend ensuite partout où des gisements sont découverts, stimulée par l’expansion du chemin de fer, notamment dans la Ruhr en Allemagne qui devient la plus importante concentration sidérurgique européenne : la quantité de charbon extrait y passe de 1,5 millions de tonnes en 1850 à 110 millions en 1910. À la veille de la Grande Guerre, le charbon représente déjà deux tiers de l’énergie consommée dans les pays européens. Il est devenu le garant de leur puissance impériale. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le charbon est la première source d’énergie primaire. En raison des destructions, des pénuries et de la surexploitation des gisements, sa part relative tend toutefois à stagner, voire à diminuer dans les grands pays belligérants au profit du pétrole, mieux adapté à la conduite de la guerre. Seuls les États-Unis voient leur production continuer de croître fortement, avec un pic à 680 millions de tonnes produites en 1918. En France, en Grande-Bretagne, comme en Allemagne, la guerre signe la crise de l’ancien système charbonnier, qui entame ensuite son lent déclin au cours du XXe siècle [11].

Par la suite, la part du charbon dans l’énergie primaire consommée dans le monde tombe à 40 % en 1946 et 25 % seulement à la fin du XXe siècle, ce recul apparent étant encore plus important en Amérique du Nord (de 70 % à 20 %). En volume, toutefois, le tonnage mondial de la consommation ne cesse de croître, il passe de moins de 500 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) à près de 1 000 en 1950, 2 000 dans les années 1980 et plus de 3 500 à la fin des années 2010 [12]. Il apparait dès lors difficile de parler réellement de fin du charbon ! Il est vrai que cette croissance globale et continue est généralement rendue invisible ou minorée par les redistributions spatiales. Essentiellement concentrées aux États-Unis et en Europe de l’Ouest (et tout particulièrement en Angleterre) avant 1914, les mines de charbon et les zones de consommation s’étendent ensuite à de nouveaux territoires, en premier lieu en Union soviétique, dans les grands gisements du Kouzbass au sud de la Sibérie ou du Donbass à la frontière de l’Ukraine et de la Russie [13]. Les recompositions géographiques de l’industrie charbonnière s’accélèrent ensuite. Dès les années 1960, le secteur connaît d’importantes difficultés en Europe de l’Ouest qui se traduisent par une baisse de la production et des fermetures de mines dans un contexte social souvent très tendu [14]. Elle n’est cependant en rien une énergie du passé : en Chine maoïste, la production annuelle passe de 32 millions de tonnes en 1948 à 250 millions en 1976, le pays devenant même le troisième producteur mondial. De même, le charbon occupe une place essentielle dans les activités minières sud-africaine ou encore australienne, qui fournissent l’industrie sidérurgique japonaise en plein essor et accompagnent donc les bouleversements de la hiérarchie économique mondiale, manifestes dès les années 1970. La mondialisation économique de l’ère néolibérale qui s’est ouverte dans les années 1980, et l’ascension de la Chine comme « atelier du monde », ont reposé sur le charbon, son extraction massive dans des mines de plus en plus gigantesques.

Nuisances, pollutions et destructions

Cette expansion extraordinaire de l’extraction et de l’utilisation du charbon ne s’est jamais démentie, elle s’est pourtant accompagnée de nombreux doutes et critiques, sans cesse marginalisés. On sait que sa combustion dégage de nombreuses substances toxiques. Les nuisances et accidents associés au charbon préoccupent d’ailleurs sans cesse dans la lignée du célèbre passage des Rêveries du promeneur solitaire, où Rousseau évoque les ravages de l’industrialisation à travers la figure du mineur qui « fouille les entrailles de la terre, […] va chercher dans son centre, au risque de sa vie et aux dépens de sa santé, des biens imaginaires à la place des biens réels qu’elle lui offrait d’elle-même quand il savait en jouir [15] ». Dans les premiers temps de l’exploitation des mines, des procès ont lieu contre l’air pollué et l’eau souillée par les métaux lourds. À Londres, le médecin épidémiologiste John Graunt corrèle très tôt les pics de mortalité à la pollution atmosphérique alors que, dès les années 1820, la région du Staffordshire est surnommée le Black Country [16].

Dans les villes qui se chauffent au charbon les fumées deviennent l’une des grandes préoccupations de la fin du XIXe siècle. Certes, les apologues de la grande industrie voient d’abord ces fumées comme un signe de prospérité, de travail pour les ouvriers et d’enrichissement pour les nations, créant un fatalisme permanent qui empêche de débattre des choix énergétiques. C’est pourquoi, bien qu’en 1842 une Association for the prevention of Smoke ait vu le jour à Manchester, elle peine à mobiliser la population. « Que peut-on faire ? », demande le jeune journaliste Angus Bethune Reach à propos du ciel enfumé de Manchester en 1849 : « Purifiez l’air […] et vous priverez les habitants de pain. La sinistre machine doit continuer à fonctionner, sinon des centaines de milliers de gens mourront de faim » [17]. De nombreux voyageurs, enquêteurs sociaux et romanciers – comme Charles Dickens qui peint le ciel de suie de Coketown dans Les Temps difficiles – ne cessent pourtant de déplorer les rejets des cheminées des usines fonctionnant au charbon. À la fin du XIXe siècle, la région des Midlands devient le « pays noir » alors que les pluies acides dévastent la végétation. Aux États-Unis, dès les années 1880, la ville de Pitsburgh, devenue l’un des hauts lieux de la sidérurgie mondiale, qui consommait à elle seule 5 % du charbon du pays, est surnommée de son côté « smocky city ».

De nombreux témoignages mettent en cause la pollution de l’air dans le développement des maladies respiratoires, du rachitisme, mais aussi de certaines pathologies mentales. Même si ces constats sont généralement réfutés car ils menacent de freiner la marche du progrès industriel, les arguments contre les dangers des fumées charbonnières circulent abondamment. Peu à peu émerge une science des pollutions et de la dépollution, des instruments de mesure pour évaluer la toxicité des rejets gazeux, et des enquêtes pour documenter l’impact de ces fumées sur les végétaux et les êtres vivants [18]. Dans son livre London Fogs (1880), par exemple, Albert Rollo Russell met en cause les fumées charbonnières dans la forte mortalité urbaine et les nombreux maux qui frappent la capitale britannique. En 1907, deux médecins états-uniens publient également les résultats de leurs enquêtes prouvant les liens entre fumées industrielles et risques sanitaires, compilant un vaste ensemble de données recueillies en Europe, et demandant l’intervention du gouvernement fédéral.

L’utilisation intense du charbon s’accompagne de nombreux autres dangers souvent rendus invisibles. Les mines de charbon sont souvent comparées à des enfers noirs où les incendies et explosions constituent un spectre permanent. Le 10 mars 1906, une effroyable explosion de grisou se produit par exemple dans les mines de Courrières, dans le Nord de la France. La déflagration souffle les installations de surface. Seuls quelques mineurs parviennent à remonter ; les autres meurent dans des conditions terribles. Cette catastrophe, qui reste le plus grave accident industriel d’Europe de l’Ouest, cause la mort de 1 100 mineurs [19]. S’il n’aboutit pas à remettre en cause le choix du charbon, cet événement suscite un immense mouvement social et un vaste débat qui débouche notamment sur l’instauration du repos hebdomadaire et une série de lois sociales. Si le nombre d’accidents et de catastrophes tend à diminuer en Europe au cours du XXe siècle, les risques sanitaires et les maladies provoquées par les activités extractives ne font qu’augmenter, et ne sont reconnus et pris en charge que très inégalement et tardivement [20]. Cette situation reflète les rapports de pouvoir au sein de l’industrie minière et plus largement dans les sociétés industrialisées, où les grandes entreprises du secteur ont toujours cherché à minimiser les risques sanitaires et environnementaux – ce qui a été rendu possible par la diffusion parmi les mineurs d’une culture viriliste et productiviste, et par la nécessité de défendre les salaires et les emplois des bassins.

Certains épisodes de pollution particulièrement spectaculaires et toxiques, comme le brouillard de la Meuse en Belgique dans les années 1930 ou le grand smog de Londres en 1952, contribuent néanmoins à accentuer les doutes en Europe de l’Ouest [21]. Au cours du XXe siècle, alors que les gisements de charbon superficiels et de bonne qualité sont peu à peu épuisés, les mines s’enfoncent de plus en plus profondément dans la terre pour exploiter des gisements de moindre qualité et repousser le spectre de l’épuisement qui revient de façon récurrente. C’est le cas du lignite, un charbon « jeune », très polluant et au rendement énergétique limité, mais aussi des houilles riches en produits soufrés ou en cendres. En Belgique comme en Angleterre l’épuisement des réserves nationales s’affirme très tôt comme une inquiétude. L’économiste Stanley Jevons pointe ce risque dès 1865 dans son ouvrage the Coal Question, où il suggère déjà de développer l’énergie solaire pour engager une transition vers la fin du charbon [22]. Mais au XXe siècle, ce spectre de l’épuisement est repoussé par l’emploi de pelleteuses mécaniques et de la dynamite qui permet le développement de mines à ciel ouvert dans de nombreuses parties du monde, à l’origine de ravages environnementaux de plus en plus importants. Comme l’a montré l’historien Timothy LeCain dans son ouvrage sur l’exploitation du cuivre, les sociétés minières profitent de l’envolée de la demande et des prix pour exploiter des gisements à très faible teneur en minerais [23]. Ce type d’exploitation à ciel ouvert ne tarde pas à s’appliquer aux mines de charbon américaines, ce qui fait baisser les prix et relance l’extraction, elle s’étend ensuite aux nouveaux territoires de l’exploitation charbonnière dans les pays du sud.

Si les nuisances associées à la combustion du charbon ont indéniablement diminué dans l’Europe de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, c’est d’abord parce que les industries fondées sur le charbon ont été délocalisées, repoussant leurs pollutions vers d’autres territoires.

Du mythe du « charbon propre » au mythe de la « fin du charbon »

Depuis deux siècles, le paradoxe du charbon tient au fait qu’il n’a cessé d’étendre son emprise sur les milieux physiques du globe, d’être dénoncé pour ses impacts et nuisances multiples, alors même que son exploitation et sa consommation n’ont jamais cessé de croître pour répondre à la demande industrielle en énergie bon marché. Ce paradoxe s’explique par les jeux de pouvoir, les représentations et les logiques spatiales qui accompagnent l’exploitation de ce combustible fossile. Le charbon est devenu si essentiel et constitutif du modèle industriel contemporain, que son abandon parait impossible [24]. Les alertes et mises en garde contre la dépendance et la consommation excessive de charbon n’ont jamais cessé d’être cadrées et repoussées. Dans un discours prononcé au Congrès général des mineurs allemands à Teplitz en septembre 1899, le chimiste Clemens Winkler s’inquiétait ainsi de l’épuisement du charbon et encourageait déjà les gouvernements européens à engager une transition en se tournant vers de nouvelles sources d’énergie : « nous ne sommes pas assez économes de nos richesses houillères, écrit-il alors. Nous devrions veiller davantage dans l’intérêt de nos descendants, à l’économie du combustible et utiliser le peu de temps qui nous reste pour découvrir d’autres sources d’énergie » [25].

L’expérience de la Grande Guerre met provisoirement un terme à ces craintes. Les urgences de la mobilisation générale conduisent à l’expansion de la consommation de charbon et de pétrole, mais aussi à de nombreuses pénuries pour les populations et à la recherche frénétique de nouveaux gisements. Au lendemain du conflit, le chimiste suédois Svante Arrhenius, inventeur de la théorie de l’effet de serre, publie un article remarqué sur « le problème de l’approvisionnement énergétique mondial » dans le Journal of Franklin Institute, avant de donner une série de conférences sur le sujet deux ans plus tard [26]. D’après lui, la dépendance à l’égard des énergies fossiles ne peut être que provisoire et implique de se tourner vers des solutions alternatives. Face à la consommation en forte hausse et à la finitude prévisible des réserves, il convient de trouver des sources d’énergies de remplacement afin que « notre actuelle et haute civilisation » continue de « progresse[r], ou tout au moins ne rétrocède pas » [27]. Pour « pourvoir à notre haute situation matérielle, nécessaire à notre progrès intellectuel », ajoute-t-il, « il devient nécessaire de trouver d’autres sources d’énergie, afin que la civilisation du monde ne s’effondre pas lorsque les combustibles fossiles seront sur le point d’être épuisés ». De même, la thèse d’un changement climatique global provoqué par le rejet massif de CO2 dans l’atmosphère se retrouve précocement parmi les chimistes comme Arrhenius ou les météorologues comme Nils Eckholm durant l’entre-deux-guerres. Mais c’est d’abord pour s’en réjouir, le rejet massif de carbone apparaissant alors surtout comme un antidote possible au retour d’un nouvel âge glaciaire [28].

De nombreuses réponses ont été apportées pour tenter de répondre aux doutes qui s’exprimaient à l’égard de la consommation de charbon, à commencer par la thèse ou le mythe du « charbon propre » qui ne cesse de ressurgir depuis le XIXe siècle. Initialement, le charbon propre correspondait à un charbon débarrassé de ses impuretés et plus efficace thermiquement, sous forme de coke notamment, ou via l’utilisation de fourneaux « fumivore » censés absorber les rejets toxiques. Au XXe siècle, le thème renaît comme un argument commercial pour décrire des charbons « lavés » et produisant moins de cendre. Plus récemment le « charbon propre » a été relancé alors que s’engageait la lutte contre le changement climatique. En 2003 une publicité parue dans le New York Times annonce ainsi « qu’une centrale à charbon zéro-pollution sera prête à entrer sur le marché dès 2020 ». Il s’agit de réconcilier les annonces en faveur de la transition énergétique avec le maintien de l’utilisation de ce combustible, en développant par exemple des techniques de séquestration et de stockage du carbone dans le sous-sol. En 2008, une association nommée l’American Coalition of Clean Coal Electricity (Coalition américaine pour l’électricité au charbon propre) a même vu le jour aux Etats-Unis et a dépensé des millions de dollars pour promouvoir ce « charbon propre » lors de la campagne présidentielle. Durant son mandat, le président Donald Trump n’a cessé également d’annoncer le « charbon propre » pour soutenir le secteur [29].

Dans les représentations communes, l’histoire de l’énergie serait celle de « transitions » successives. À l’âge de l’énergie organique rare aurait succédé l’âge du charbon, puis celui du pétrole et de l’atome, avant de laisser la place, aujourd’hui, à l’âge des énergies renouvelables. C’est en tout cas ce qu’annoncent désormais tant de prophètes comme Jeremy Rifkin, qui milite pour une « troisième révolution industrielle » et un monde d’« énergie distribuée » où le couplage du numérique et des énergies renouvelables inaugurerait un temps d’abondance énergétique débarrassé des rejets de CO2 [30]. Mais ce récit linéaire rassurant repose sur la confiance excessive dans l’innovation censée trouver des substituts et des solutions aux limites du système charbonnier. Cette vision ne rend pas compte des transformations matérielles réelles des sociétés industrialisées contemporaines, moins marquées par les transitions successives que par l’accumulation incessante de ressources énergétiques anciennes et nouvelles. Nous ne vivons pas dans le monde de l’après-charbon mais dans des sociétés qui sont à la fois organiques, fossiles, nucléaires et renouvelables, et l’entrée dans le temps des transitions semble parfaitement s’accommoder de l’exploitation charbonnière qui en est même la condition [31]. Avec l’augmentation du taux d’électrification poussée par le développement des économies émergentes et le déploiement de nouveaux usages partout dans le monde (qu’il s’agisse des usages croissants du numérique ou de la mobilité électrique), la demande d’électricité continuera d’augmenter à court et moyen termes, en reposant toujours en partie sur la combustion du charbon et donc le rejet de substances responsables des dérèglements climatiques.

Notes

François Jarrige est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Bourgogne Europe, LIR3S. Il s’intéresse à l’histoire des sociétés industrielles et interroge les conflits, débats et controverses qui accompagnent les changements techniques et l’industrialisation de l’Occident.

Site : https://lir3s.ube.fr/membres/jarrige-francois/

Pour citer cet article

François Jarrige

« Charbon. Généalogie d’une obsession », Vocabulaire critique et spéculatif des transitions [En ligne],

mis en ligne le 09/03/2021, consulté le 06/02/2026. URL : https://vocabulairedestransitions.fr/article-4.