L’or noir entre nuisances, dégâts et transitions

François Jarrige

Depuis que la « transition » s’est imposée au cœur des imaginaires contemporains, les grands groupes pétroliers sont de plus en plus présentés comme des acteurs majeurs du processus. Certains éditorialistes n’hésitent pas à proclamer que « La transition écologique passera en grande partie par les compagnies pétrolières » [1]. Celles-ci investissent en effet massivement dans les énergies dites « renouvelables » comme le solaire et l’éolien, et s’apprêtent à devenir des fournisseurs majeurs d’électricité prétendument décarbonée. La « transition » est même devenue un élément essentiel de leur communication auprès des autorités et du public. Ainsi, parmi de multiples annonces, le groupe Total a indiqué en septembre 2020 qu’il transformait sa raffinerie de Grandpuits en une « plateforme zéro pétrole de biocarburants et bioplastiques ». Alors que les compagnies pétrolières apparaissaient de plus en plus, au début du XXIe siècle, comme responsables des crises écologiques en poussant sans cesse à accroître les consommations, cette vaste opération de green washing vise à les propulser en acteurs décisifs et incontournables de la réorientation de nos systèmes énergétiques et de la transition à venir.

Expansion et déclin du pétrole

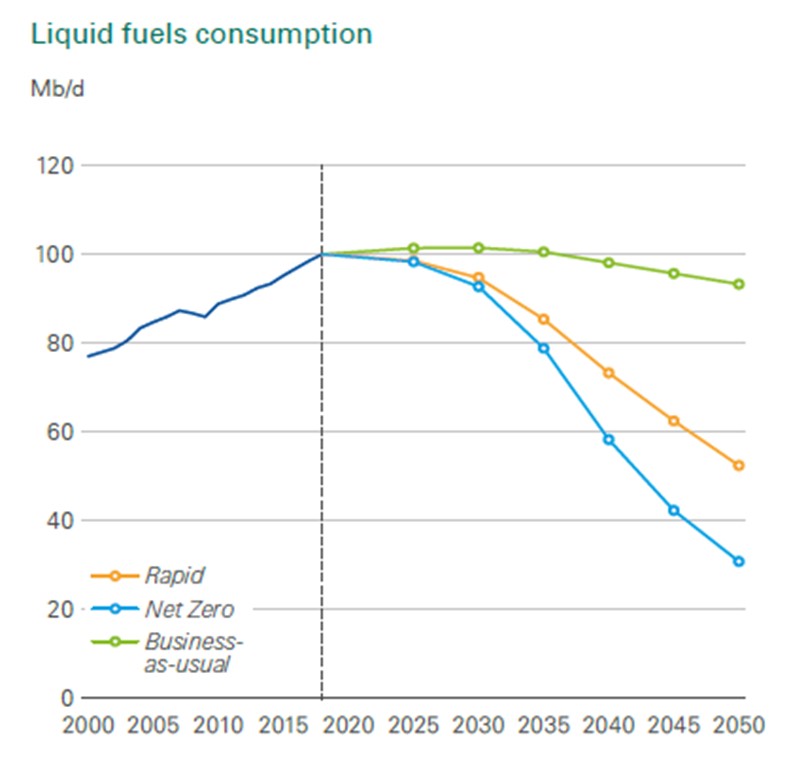

Dans les scénarios prospectifs proposés chaque année par les grands majors du pétrole, le déclin de la production pétrolière après 2025 ne semblerait plus faire de doute. Ainsi, BP annonce que quelles que soient les politiques énergétiques des États, la demande de pétrole a quasiment atteint son maximum. Elle devrait commencer à décroître, suivant les scénarios, entre 2025 et 2030, et la demande devrait ensuite baisser progressivement. Dans ces conditions, la transformation des compagnies pétrolières en nouveau héraut des transitions énergétiques apparait d’abord comme une stratégie d’entreprise afin de maintenir les taux de profit, en diversifiant leurs activités. Partout, les systèmes énergétiques vont en effet se transformer vers des bouquets plus diversifiés alors que dans le même temps la consommation énergétique globale continue de croître.

Scénarios prospectifs de l’évolution de la consommation des

carburants liquides d’après BP :

« Selon BP, le déclin du pétrole débutera

en... », L’usine nouvelle, 15 septembre 2020

Mais le monde reste plus que jamais dépendant du pétrole et des grandes multinationales qui l’extraient, le raffinent et le transforment. Pétrole et transition entretiennent en effet des liens étroits et ambivalents : l’arrêt de la consommation de pétrole est un préalable indispensable à toute transition socio-énergétique, mais c’est bien l’expansion du pétrole et de ses nuisances qu’on observe aujourd’hui. Les rapports annuels de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) attestent de l’ampleur des dépendances à ce combustible et de leurs impasses. Malgré la multiplication des politiques publiques incitant aux économies, notre monde continue de consommer du pétrole pour une grande diversité d’usage, des plus anciens comme le transport ou le chauffage aux plus récents comme la production d’électricité pour alimenter le monde numérique et high-tech. L’économie française consomme chaque seconde plus de 3 600 litres de pétrole, soit 721 millions de barils par an [2]. Malgré les alertes, les appels à la transition, et la certitude de la catastrophe climatique en cours, jamais les sociétés humaines n’ont brûlé autant de combustibles fossiles. L’extraction de pétrole se maintient autour de 100 millions de barils par jour (Mb/j), la production des États-Unis a même augmenté avec l’essor du pétrole de schiste et la demande mondiale reste extrêmement soutenue en raison de la hausse de la demande asiatique et de la motorisation continue des sociétés.

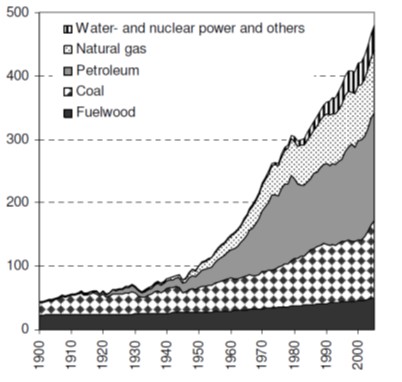

Dans ces conditions, comment les grandes multinationales de l’énergie, qui sont devenus au cours du XXe siècle des puissances considérables, capables de modeler les modes de vie, la politique des États comme la géopolitique globale, pourraient-elles devenir des institutions centrales de la transition socio-écologique ? Autour du pétrole apparaissent de la façon la plus brutale et cynique les faux-semblants des appels à la transition qui apparaissent de plus en plus nettement comme des stratégies pour que rien ne change dans l’ordre économique dominant. Avant de s’en remettre aux grandes compagnies pétrolières pour piloter la transition, construire les choix énergétiques du futur et modeler les imaginaires et la prospective, il convient de ne pas oublier l’ampleur des nuisances, des destructions et des pollutions qui n’ont cessé d’accompagner l’essor de ce secteur tout au long du XXe siècle et son fonctionnement actuel. L’exploitation de cette source d’énergie fossile est l’un des piliers de l’économie industrielle contemporaine, et le pétrole fournit la quasi-totalité des carburants liquides – fioul, gazole, kérosène, essence, GPL – consommés dans le monde. Au cours du XXe siècle, son extraction a augmenté de 5 % par an en moyenne, soit une multiplication par 84 au cours du siècle, avec une très nette accélération après 1945. Mais l’accroissement de la production et de la consommation de cette huile minérale composée d’une multitude de composés organiques, essentiellement des hydrocarbures, piégée dans des formations géologiques, a aussi entraîné et provoque toujours une contamination massive du monde à chaque étape de sa production [3].

Augmentation de la consommation énergétique primaire globale au XXe siècle (Exajoule : EJ), Source : Fridolin Krausmann et Marina Fischer Kowalski, « Global socio-metabolic transitions », dans Helmut Haberl, Michael Mirtl, Martin Schmid, Marian Chertow et Simron J. Singh (dir.), Long Term Socio-Ecological Research: Studies in Society-Nature Interactions Across Spatial and Temporal Scales, Springer, New York, 2013, chapitre 15, p. 339-368

Si le pétrole est utilisé depuis longtemps sous sa forme affleurante, ses usages commencent à se démultiplier à partir du XIXe siècle, d’abord pour l’éclairage, puis pour la propulsion navale et terrestre. Des forages surgissent aux États-Unis, en Amérique centrale, puis au Moyen-Orient. Encore embryonnaire avant la Grande Guerre, la part du pétrole dans la consommation énergétique globale augmente ensuite rapidement : de 3,4 % en 1915 à près de 50 % en 1973, dépassant le charbon vers 1965 [4]. Au cours du XXe siècle, de plus en plus de pays deviennent producteurs d’hydrocarbures alors que la dépendance à l’égard de cette substance liquide ne cesse de s’accentuer. La suprématie initiale des États-Unis se renforce pendant la Seconde Guerre mondiale : en 1945, ils produisent ainsi 65,4 % du pétrole consommé dans le monde, loin devant le Venezuela (13 %) ou l’URSS (6,7 %). Après 1950, la production s’accélère et passe de 770 à 2 334 millions de tonnes entre 1955 et 1970, avec l’essor des puissances pétrolières du Moyen-Orient et d’Afrique, ce qui contribue à la baisse de la part relative des États-Unis qui ne comptent plus que pour 34 % de la production mondiale en 1960 [5].

Depuis les chocs pétroliers des années 1970, qui interrompent provisoirement cette croissance de l’extraction, la part du pétrole dans l’ensemble des énergies primaires a certes reculé, passant de 46 % à 32 % environ, mais la production totale a quant à elle explosé, passant de 2 900 millions à près de 4 500 millions de tonnes en 2016. Aujourd’hui la production se situe autour de 100 millions de barils par jour, et elle n’a jamais été aussi importante. Si le pétrole ne représente qu’à peine 5 % de l’électricité mondiale, en revanche il demeure la première source d’énergie pour le transport et la pétrochimie, et il reste essentiel pour de nombreux biens de consommation. Dès lors, comment imaginer que les acteurs de ce secteur particulièrement toxique puissent devenir les promoteurs d’un nouveau modèle énergétique ou soutenir une transition vers un monde post-pétrole ?

L’accroissement de la production et de la consommation pétrolière a modelé un vaste processus de contamination des milieux et des corps. Si la dangerosité des hydrocarbures varie beaucoup selon les types de produits utilisés et les milieux contaminés, les dégâts se retrouvent à chaque étape du processus.

Extraction

Les dégâts écologiques du pétrole débutent très tôt aux États-Unis, où la production bondit de 60 millions de barils/an en 1900 à 600 millions au début des années 1920. Des États pétroliers comme le Texas et la Californie surgissent. Née du pétrole, Los Angeles passe de 500 000 habitants en 1920 à 1,2 million en 1930 ; les puits et derricks poussent au cœur même de la ville. Lors d’un pic de production, en 1923, des associations de promotion du tourisme balnéaire commencent à dénoncer l’érosion et les pollutions des littoraux. Dans son roman Oil ! (1927), l’écrivain-journaliste Upton Sinclair met déjà en scène la nature souillée par les forages [6]. Dans les décennies qui suivent, face aux réserves qui s’épuisent, les pétroliers forent de plus en plus loin de la ville, à l’intérieur des terres désertiques puis en mer à partir des années 1960, repoussant toujours plus loin les pollutions liées à ces activités [7]. Aux premiers derricks succèdent les pompes modernes au Texas en 1925, ce qui accroit les possibilités et les rythmes d’extraction. Dans certains États pétroliers, le littoral et les champs d’extraction sont souillés au grand dam des pêcheurs et des riverains. Même les compagnies d’assurance s’alarment devant l’ampleur du problème [8]. La ville de Houston, « la capitale américaine de l’énergie », devient le lieu des pires pollutions pétrolières à partir des années 1930 [9]. Les plaintes, limitées, sont muselées par une vie politique locale étroitement contrôlée par le business et les élites conservatrices, ce qui empêche toute régulation des activités d’extraction [10]. En 1938, l’Amérique du Nord produit 60 % du pétrole mondial et ses entreprises, Standard Oil, la compagnie historique de John Rockfeller, Exxon Mobil et Chevron deviennent des multinationales à la hauteur des géants miniers.

Chasse gardée des intérêts états-uniens, l’Amérique Latine devient le deuxième terrain de prospection des compagnies pétrolières au début du XXe siècle [11]. Au Mexique, second pays producteur du monde après la Grande Guerre, le petit port de Sampico au nord de Veracruz, à proximité de nombreux cours d’eau et de la forêt tropicale, devient en quelques années une ville de 100 000 habitants en 1921, où sont installées 58 compagnies pétrolières, 16 raffineries et 400 km d’oléoducs. Cette infrastructure est à l’origine de nombreuses fuites, rejets et déversements, destructeurs de l’environnement local [12]. À partir des années 1930, le Venezuela devient à son tour un producteur mondial de pétrole. Le lac Maracaibo – la plus importante réserve d’eau douce du continent – y est durablement contaminé alors que les raffineries déversent des quantités gigantesques de résidus pétroliers responsables de la stérilisation des terres et de la disparition des activités agricoles [13].

À l’Est, ce n’est que dans les années 1950 que s’opère un véritable tournant en faveur du pétrole, dès 1960, 30 % de la consommation d’énergie de l’Union soviétique repose sur ce carburant liquide. À cette date, le pays produit environ 700 millions de tonnes de pétrole et s’engage dans une frénésie de construction de raffineries et d’oléoducs. Les gisements du Caucase, en Azerbeïdjan, sont dépassés par ceux de la région Volga-Oural [14]. Les ravages écologiques sont systématiquement passés sous silence, alors même que les dégâts sont manifestes, notamment dans la région de Bakou. Quant au vaste bassin de la mer Caspienne où se jette la Volga, il est victime de pollutions pétrolières massive [15].

Les fuites et accidents des plateformes et des champs pétroliers n’ont cessé de contaminer des régions entières. Récemment, l’explosion de la plateforme Deepwater Horizon, exploitée par British Petroleum, dans le Golfe du Mexique en 2010, a provoqué la pire marée noire de l’histoire : 835 000 tonnes de pétrole ont souillé plus de 2 000 kilomètres de littoral [16]. Moins médiatisée car largement invisible, la gigantesque fuite de méthane de la Southern California Gas Company près de Los Angeles à la fin de l’année 2015 témoigne également de la fragilité des infrastructures énergétiques. Des régions entières sont victimes de fuites et rejets chroniques qui détruisent le vivant, comme dans le delta du Niger [17]. Il faudrait ajouter les pollutions pétrolières induites par les guerres, notamment celles qui affectent les régions du Proche et du Moyen-Orient depuis les années 1980 – qu’il s’agisse du conflit entre l’Iran et l’Irak de 1980 à 1988, de la première guerre du Golfe en 1991, de l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003, ou encore des conflits plus récents en Syrie et au Moyen-Orient. En 1991, lors de son retrait du Koweït, l’armée irakienne sabote une grande partie des puits de pétrole du pays, et plus d’un million de tonnes d’hydrocarbures se déversent dans la mer, engendrant une immense contamination des littoraux et des problèmes sanitaires durables [18].

Sur le continent africain, l’exploitation du pétrole ne commence que dans les années 1950, au moment où s’engagent les vagues de décolonisation. Dans l’Empire français, la Société des pétroles d’Afrique équatoriale naît en 1949, mais ce n’est qu’en 1956 que sont découverts les premiers gisements exploitables au Gabon et dans le désert algérien [19]. Au Gabon, où le site de Port-Gentil et sa région méridionale accueillent rapidement d’importantes raffineries, la production de pétrole brut atteint 11 millions en 1976. Au Nigeria, après la guerre civile qui suit son indépendance en 1960, l’industrie pétrolière se développe sur les très importants gisements du delta du Niger, la production de brut passant de 396 millions de barils en 1970 à plus de 823 millions en 1974. Mais à cause des fuites, le pétrole souille le delta, dégrade les zones de pêches et les terrains agricoles aux dépens des populations locales comme les Ogonis qui vivaient des ressources locales et dont les protestations sont réprimées par les autorités, soucieuses avant tout de protéger les intérêts des grandes compagnies [20]. Comme dans de nombreuses régions pétrolières, notamment au Moyen-Orient et dans le Golfe Persique, les pollutions restent longtemps invisibles, car souvent situées dans des zones désertiques éloignées des lieux de consommation très peuplés. C’est souvent le cas en Iran, en Irak et en Arabie Saoudite, qui deviennent des acteurs importants du pétrole après la Seconde Guerre mondiale, et qui s’extraient difficilement de l’influence britannique puis américaine sur fond de tensions géopolitiques, avec la création de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 1960.

Marées noires

Les pollutions pétrolières se diffusent sur de vastes parties du globe après 1945. Le pétrole repose sur une économie de plus en plus mondialisée où les transports jouent un rôle primordial pour connecter les zones de production à celles de consommation. En 1966, le pétrole représentait ainsi à lui seul 53 % du volume total du commerce mondial. De telles quantités nécessitent des infrastructures gigantesques, à l’origine de fuites et d’accidents qui contaminent durablement les océans et les sols. Entre 1953 et 1967, la longueur des pipe-lines et gazoducs est multipliée par 2,4 pour atteindre 1,9 millions de kilomètres de tuyaux.

Parallèlement, la taille moyenne des navires pétroliers explose et ouvre l’âge des supertankers : de 10 000 tonnes en moyenne vers 1950 à 200 000 tonnes dès 1961. La fermeture du canal de Suez, après la guerre des Six Jours en 1967, accélère encore la course au gigantisme. La même année, l’échouage du Torrey Canyon inaugure la chronique des grandes marées noires. Il conduit au déversement de 40 000 tonnes de bruts dans la Manche, à la pollution de 350 kilomètres de côtes et à la mort de près de 100 000 oiseaux. Dix ans plus tard, la catastrophe de l’Amoco Cadiz aboutit au déversement de plus de 200 000 tonnes de brut au large de la Bretagne et à la contamination de 400 km de côtes. Depuis, de nombreux autres accidents, moins médiatisés, ont lieu au large de l’Afrique ou de l’Amérique latine avec des tonnages encore plus importants : ainsi en Angola pour l’ABT Summer en 1991 (260 000 tonnes), à Trinidad et Tobago pour l’Atlantic Express en 1991 (287 000 tonnes). Au moins 1 500 déversements de plus de 500 tonnes de pétrole en mer ont pu être constatés entre 1951 et 1999, sans compter les nombreux déversements sauvages, par définition incontrôlables [21]. La liste serait longue de ces accidents qui ne doivent pas faire oublier non plus les pollutions chroniques, bien plus importantes en volume, estimé par le WWF à 4,5 millions de tonnes par an [22].

Par ailleurs, ces pollutions provoquées par le transport reflètent les inégalités croissantes à l’échelle du monde, comme l’illustre par exemple la catastrophe de Probo Koala en Côte d’Ivoire en 2006, du nom d’un navire pétrolier de la compagnie Trafigura, qui y achemine 581 tonnes de déchets d’hydrocarbures qui ont intoxiqué plusieurs dizaines de milliers de personnes [23]. Plus généralement, on sait désormais que les carburants diesels commercialisés sur le continent Africain sont bien plus toxiques que ceux qui le sont en Europe, alors même que ce sont les sociétés pétrochimiques occidentales qui organisent ce commerce [24].

Transformer et raffiner

Si l’extraction et le transport provoquent de nombreuses nuisances, celles-ci restent généralement confinées dans des territoires peu urbanisés et considérés comme sacrifiés aux intérêts de l’industrie. Mais une fois extrait et transporté loin des puits, le pétrole brut doit être raffiné afin d’éliminer les impuretés, puis distillé, pour séparer les différents composants qui permettent de séparer – de façon très schématique – les carburants pour les automobiles, le kérosène pour les avions, le gazole pour les poids lourds et tracteurs, le fioul pour le chauffage, des fuels lourds pour l’industrie et la navigation maritime, enfin les bitumes. Or ces opérations de raffinage et de distillation sont également très polluantes, ce qui explique que les complexes pétrochimiques soient souvent localisés à l’écart, loin des habitations, et dans les banlieues populaires.

Durant l’entre-deux-guerres, l’industrie du pétrole s’est étendue en Europe de l’Ouest, surtout aux mains des Pays-Bas (Royal Dutch Shell) et de la Grande-Bretagne (British Petroleum), qui s’appuient sur leurs empires coloniaux de l’Asie et du Moyen-Orient pour contrôler l’accès à la ressource brute. En France, c’est seulement en 1924 que l’État crée la Compagnie française des pétroles (CFP). Alors que l’essentiel du pétrole et de ses dérivés sont alors importés, les raffineries hexagonales apparaissent et produisent plus de huit millions de tonnes en 1938 [25]. À cette date, 15 raffineries situées principalement dans la basse vallée de la Seine et au bord de l’étang de Berre, près de Marseille, raffinent du pétrole de Roumanie et du Moyen-Orient. L’État crée ensuite de nouvelles sociétés de prospection qui se regroupent en 1966 dans une Union qui devient par la suite Elf-Aquitaine, nouvelle entité qui profite de la possibilité d’exploiter le pétrole algérien. Parallèlement, la CFP se rapproche de Total, qui devient une de ses filiales, en 1965, date à laquelle le pétrole dépasse le charbon dans la consommation énergétique mondiale [26]. Une nouvelle génération de raffineries est alors construite, à Feyzin, au sud de Lyon, ou autour de l’étang de Berre, pour recevoir les importations de pétrole algérien.

Face à l’enjeu stratégique que constitue l’indépendance énergétique, les risques et pollutions pèsent peu, malgré les plaintes et protestations récurrentes des riverains des usines et raffineries. En 1936, le maire de Royan dans le Sud-Ouest de la France se plaignait par exemple des pollutions de l’estuaire de la Gironde par les raffineries de pétrole, mais ces dernières sont disculpées par le préfet qui se contente de prendre un arrêté qui interdit les déversements d’hydrocarbures des fonds de cale des bateaux dans les eaux maritimes et fluviales [27]. Au même moment, autour de l’étang de Berre, le journal l’Humanité rapporte que 1 000 pêcheurs se sont mis en grève « en raison de la pollution, due aux évacuations de plus en plus importantes des raffineries de pétrole, des eaux de l’étang » [28]. Depuis la Première Guerre mondiale, le site est en effet devenu l’un des fleurons de l’industrie chimique et pétrolière, résultat d’une volonté délibérée de la Chambre du commerce de Marseille d’en faire le faubourg industriel insalubre de la cité phocéenne [29]. Après 1945, l’essor des hydrocarbures renforce l’industrialisation pétrochimique de l’étang de Berre, puis dans la rade voisine de Fos-sur-Mer (en 1973) sur plus de 20 000 hectares, avec le soutien des autorités centrales et régionales. Arbitrant entre usage industriel et usages de pâturage et de pêche, l’État tranche : en 1957, la pêche est interdite dans l’étang pour cause de contamination du milieu. Auparavant lieu de pêche, de promenade, et d’abri pour les oiseaux, toute la région est gravement atteinte par les pollutions des hydrocarbures, que l’interdiction de la pêche n’enraie évidemment pas. Au contraire, devenue une priorité des Ve et VIe Plans (1966-1975), afin de rivaliser avec les grands ports d’Europe du Nord, comme Rotterdam, l’industrialisation du site se renforce, et en 1973, le trafic marseillais des hydrocarbures s’approche de 95 millions de tonnes, tandis que les émissions de dioxyde de soufre dans l’atmosphère s’emballent [30]. À l’initiative des élus locaux, souvent communistes, et des pêcheurs, regroupés notamment au sein de la CGT, les plaintes s’organisent. Comme contre-feu, le préfet crée en 1972 le Secrétariat permanent pour les problèmes de pollution industrielle (SPPPI), afin de surveiller les rejets, coordonner les autorisations de construction et fixer des normes avec les industriels [31].

Smog et pollutions atmosphériques

Ultime forme de nuisance pétrolière : les smogs et autres rejets gazeux émis par le trafic des véhicules motorisés à essence, qui est devenu la principale source de pollution urbaine depuis les années 1970. Outre le dioxyde de carbone et le méthane, deux gaz à effet de serre très importants dans le réchauffement climatique, les automobiles rejettent des gaz toxiques pour la santé des populations et les écosystèmes : monoxyde de carbone, ozone, oxydes d’azote, dioxyde de soufre, particules fines, composés organiques volatils (VOC), plomb – ajouté dans l’essence à partir de 1921 pour améliorer la combustion. À la fin du siècle, l’ajout de plomb a été interdit dans certains pays, mais l’essence contient ordinairement plus de 150 autres substances chimiques, ajoutées à l’hydrocarbure pour améliorer l’indice d’octane, accroître le rendement de la combustion et protéger les composants du moteur et de l’échappement. Quant aux diesels, réservés aux camions et aux tracteurs avant la fin des années 1970, les gaz qui en sont issus sont un mélange complexe de substances dangereuses. Les moteurs diesel rejettent jusqu’à 100 fois plus de particules fines que les moteurs à essence, de taille de 0,01 à 1 micromètre, suffisamment petites pour se déposer dans les tissus pulmonaires [32].

Mais la pollution automobile émerge lentement comme problème de santé publique. En 1910, le constructeur allemand Wilhelm Maybach, à l’origine du carburateur, écrit un essai intitulé Ueber Rauchbelästigung von Automobilen [Sur le problème des fumées automobiles], et en 1926, le Journal of the American Medical Association réalise une étude souvent citée révélant le taux élevé de monoxyde de carbone dans le sang des policiers de Philadelphie. Mais pour les scientifiques et les ingénieurs, il s’agit d’abord d’un problème technique, certains proposant d’ailleurs de parfumer les rejets gazeux pour supprimer l’incommodité. Quant aux pouvoirs publics, ils sont peu soucieux de réguler cette activité en forte croissance et à l’origine de nombreux emplois [33].

Les préoccupations à l’égard des pollutions automobiles émergent surtout au cours des années 1960 et 1970. Dès 1969 est ainsi créée une « ligue contre les pollutions » aux États-Unis [34]. Mais l’influence des grands lobbys industriels pèse tant qu’ils empêchent toute régulation. En Grèce, l’absence de constructeurs amène ainsi à des politiques publiques plus ambitieuses qu’en France, où le nombre d’automobiles est bien plus grand et le poids des constructeurs plus puissant [35]. Et le scandale récent du « diesel gate » de 2017-2019 montre combien les grands constructeurs automobiles sont prêts à frauder et mentir pour continuer à produire. Les discours sur la transition énergétique, comme les promesses sur la voiture « propre », électrique ou hydrogène, relèvent du même type de stratégie visant à maintenir leur activité en déplaçant les nuisances dans l’espace afin de les rendre moins visibles, en inventant dès lors une fausse « transition » qui n’en est évidemment pas une.

Un tournant dans la prise de conscience s’opère avec le smog chronique de Los Angeles, une ville pourtant fondée à l’origine par des migrants à la recherche d’un air pur guérissant de la tuberculose, mais qui du fait de conditions topographiques et météorologique est un site qui emprisonne les fumées dans sa basse atmosphère. La ville s’est métamorphosée au cours du XXe siècle en une mégapole, comptant six millions d’habitants en 1960, largement modelée par l’omniprésence de l’automobile – le réseau de chemin de fer et de tramways est démantelé à partir des années 1920 sous la pression du lobby automobile. En 1950, près de trois millions de véhicules à moteur y circulent, et leur contribution à la pollution se rapproche de celle des industries. Le smog se répand, affectant la santé des populations et la croissance des arbres jusqu’à 80 kilomètres à la ronde [36]. Toutes les villes du monde qui fondent leur développement sur l’automobile sont touchées, en particulier celles qui, comme Los Angeles, ne bénéficient pas de vents évacuant les polluants, comme Athènes ou Mexico, dont le parc automobile passe de 100 000 véhicules en 1950 à deux millions en 1980 [37].

Des urbanistes influents comme Jane Jacobs et Lewis Mumford ont très tôt condamné les nuisances du développement urbain « auto-centrique », tandis que des groupes contestataires lançaient des campagnes de boycott et des manifestations pour faire pression sur les constructeurs. Dans ce contexte, le progrès technique continue d’être présenté comme la solution au problème et le principal outil de la transition : en 1966, le pot catalytique, qui transforme certains gaz d’échappement en éléments moins toxiques, est adopté pour la première fois en Californie, et c’est pour maintenir leurs positions sur les marchés étrangers – notamment nord-américain – que les fabricants du monde entier adoptent finalement des normes et dispositifs de réduction des pollutions au début des années 1970 [38].

Depuis cette époque, les constructeurs n’ont de cesse d’arguer de l’amélioration des filtres à particules et de l’efficience énergétique des moteurs pour repousser les interrogations sur les pollutions pétrolières. Il est vrai que par unité, les pollutions semblent avoir baissé au cours du siècle, mais il faut là aussi compter sur l’effet rebond qui accroît les volumes globaux, alors que des substances polluantes ont été remplacées par d’autres, dont les effets délétères ne se révèlent que plus tard. Régulièrement, l’industrie promet la « voiture propre ». En août 1968, le journal états-unien Nation’s Business proclame de façon quelque peu prématurée que « le jour est proche où l’automobile ne sera plus regardée comme une source majeure de pollution » [39]. Trois ans plus tard, la revue de propagande Pétrole-Progrès, publiée par Esso (SO, Standard Oil), annonce le prochain triomphe de la voiture électrique tout en affirmant qu’en théorie la combustion d’hydrocarbures « ne devrait donner que des produits inoffensifs » [40]. Mais les gains sont en fait largement compensés par l’accroissement des distances parcourues, l’augmentation du nombre de véhicules et la puissance des moteurs. Cela explique que la baisse indéniable des rejets toxiques par unité accroît, par addition et progression, le volume global des pollutions émises [41].

Depuis les années 1970 l’industrie automobile et les grands groupes pétroliers ne cessent d’annoncer leur transition. Confronté aux critiques croissantes d’une société civile de plus en plus préoccupée par les multiples ravages environnementaux du pétrole, les industriels et les pouvoirs publics qui les soutiennent multiplient les promesses pour sauver la civilisation fossile et ses acteurs. Face aux alertes et aux critiques, ils promettent des technologies révolutionnaires et « propres », des modes d’extraction désormais « soutenables ». Pourtant, les nuisances produites par le pétrole et son utilisation n’ont cessé de s’étendre, de devenir plus massives, à chaque étape, depuis l’extraction du combustible jusqu’à sa combustion dans les moteurs. Le pétrole est devenu une source de pollutions multiples à toutes les échelles, il s’est mondialisé en construisant de multiples dépendances tant le pétrole liquide a façonné nos infrastructures et modes de vie. Loin d’être les promoteurs de la transition que certains voudraient voir, les acteurs du secteur pétrolier ont été et restent les principaux freins à toute réflexion ambitieuse sur les choix énergétiques de l’avenir et ce que pourraient être des modes de vie post-fossile.

Notes

François Jarrige est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Bourgogne Europe, LIR3S. Il s’intéresse à l’histoire des sociétés industrielles et interroge les conflits, débats et controverses qui accompagnent les changements techniques et l’industrialisation de l’Occident.

Site : https://lir3s.ube.fr/membres/jarrige-francois/

Pour citer cet article

François Jarrige

« Pétrole. L’or noir entre nuisances, dégâts et transitions », Vocabulaire critique et spéculatif des transitions [En ligne],

mis en ligne le 20/04/2021, consulté le 04/02/2026. URL : https://vocabulairedestransitions.fr/article-5.