Fausse promesse du développement et point aveugle de la crise écologique

Yannick Sencébé

Dieu créa l’homme à son image, il le créa à

l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu les

bénit, et Dieu leur dit : « Soyez féconds,

multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez

sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui

se meut sur la terre. »

Verset 26 de la Genèse

La transition démographique est un concept relevant de la discipline du même nom et fait l’objet d’une définition apparemment simple, qui n’appelle pas le débat :

La transition démographique désigne le passage d’un régime traditionnel où la fécondité et la mortalité sont élevées et s’équilibrent à peu près, à un régime où la natalité et la mortalité sont faibles et s’équilibrent également. [1]

Entre ces deux états d’équilibre, l’inertie démographique (Gastineau et al., 2017) engendre durant un certain temps une forte croissance liée à la baisse de la mortalité et au maintien d’un fort taux de natalité. Le passage entre les deux états, constaté jusqu’alors à partir des exemples européens, se fait selon le rythme du « progrès ». Les progrès en matière de médecine, de niveau de vie, d’urbanisation et d’éducation (notamment des femmes) se font d’abord ressentir sur l’espérance de vie, alors que les comportements procréatifs (avoir beaucoup d’enfants pour compenser la mortalité) évoluent plus lentement. De ce point de vue, les spécialistes se veulent rassurant : l’indice de fécondité [2] devrait se stabiliser autour de 2,1 enfants par femme en 2050 (ONU, 2022), comme c’est le cas dans les pays qui ont déjà fait leur transition. Revenons cependant sur le lien automatique entre les différents « paquets » contenus dans la notion de progrès inhérente à celle de transition démographique. La prédiction, fondée sur l’histoire des sociétés européennes, selon laquelle les progrès en médecine, la hausse du niveau économique, l’accès à l’éducation, d’une part vont ensemble, et d’autre part, engendrent nécessairement un changement de comportement, n’en reste pas moins une prédiction. On rejoint là, somme toute, le postulat de linéarité du progrès qui a constitué depuis Rostow (1960) la vulgate évolutionniste de la pensée du développement (Arocena, 1986) : les étapes qu’ont suivi les pays européens et les États-Unis au 19e siècle font figure d’étalon et se rapportent au passage de sociétés traditionnelles vers des sociétés industrialisées, caractérisées par une consommation de masse. Dans cette conception, encore très opérante même si le premier terme commence à être écorné, croissance économique et croissance démographique sont les étapes du développement qui devraient assurer à terme un progrès et un nouvel état d’équilibre. D’ailleurs, selon Jacques Véron (2006), l’un des moteurs les plus efficaces de la baisse de la natalité dans cette transition démographique est l’urbanisation des sociétés qu’accompagne le processus de développement. Dans les populations rurales occupées par l’agriculture, des enfants nombreux constituent des bras supplémentaires pourvoyeurs de revenu, tandis que dans les sociétés urbaines, les enfants scolarisés constituent une charge et un coût qu’il convient davantage de maitriser. En poursuivant ce raisonnement, le futur probable sinon souhaitable puisqu’il est associé à la sortie du « sous-développement » de l’ensemble des pays de la planète pose cependant question : comment une population mondiale principalement urbaine et donc concentrée dans des villes ou métropoles saura pourvoir à ses besoins en eau et en nourriture ? La généralisation de la vie urbaine est-elle compatible avec l’appel à un mode de vie plus sobre et à des systèmes agricoles assurant la souveraineté alimentaire ? Si l’on prend le cas ne serait-ce que d’un petit pays comme la France, voici quelques chiffres que l’on présente rarement [3] : depuis 1940 la population a augmenté de 67 % tandis que le nombre d’agriculteurs diminuait de 90 %. Est-il possible d’envisager une transition agroécologique lorsque moins de 1 % de la population (659 500 équivalents temps plein soit 758 300 personnes) ont la charge de nourrir 67 millions de personnes ? Cela est possible, certes, puisque nous ne souffrons pas de famine. Mais au prix d’une intensification en intrants chimiques, en pétrole, en machines et en technologie, qui montre aujourd’hui ses limites au niveau environnemental (pollution, cancers, dégradation de la biodiversité) et agronomique (baisse des rendements, antibio-résistance, érosion des sols, etc.). Et que dire d’un modèle agricole qui subventionne largement les exportations (avec les aides européennes) alors que nous devons importer une partie de notre nourriture ?

Je voudrais ici questionner le terme de « transition démographique » pour le faire sortir de son statut de concept scientifique anhistorique et le faire entrer dans le champ plus normatif, acceptant donc les variations de cadre de pensée, des autres transitions. Si pour les démographes l’état d’équilibre, constaté jusqu’à présent, se situe à un niveau plus haut à l’étape finale du développement, et si ces étapes sont associées au modèle qu’ont suivi les puissances industrielles au 19e siècle, il ne s’agit pas d’une loi scientifique mais d’une contingence historique qui peut faire l’objet de débat et de choix de société pour l’avenir. Certes, la démographie est un paquebot à forte inertie, surtout lorsqu’elle concerne des sociétés déjà considérables par leur nombre. Mais pas davantage que les modes de vie, les infrastructures ou l’économie globalisée qui sont aujourd’hui à questionner à l’aune de la crise écologique.

Et il est vrai que, dans le débat sur les transitions (économique, écologique, énergétique, agro-écologique, etc.), la dimension démographique, si elle apparait en toile de fond, fait rarement parti de l’équation des solutions. L’évolution de la population mondiale est laissée à l’appréciation d’un constat apparemment implacable, celui d’une croissance démographique avec laquelle il va falloir faire et s’adapter, au besoin en devenant entomophage ou végétalien.

Après tout, nombre de spécialistes (agronomes, démographes, etc.) le confirment : moyennant un mode de vie et d’alimentation plus sobre, la Terre peut nourrir 11 milliards d’êtres humains, ce qui constitue l’horizon des projections actuelles en 2100. Mais qu’en pensent les populations et communautés traditionnelles qui ont vécu, avant qu’on ne colonise leur terre, avec et non pas de la nature dans une densité qui leur a permis d’assurer un équilibre entre leurs besoins et ceux des autres animaux et végétaux peuplant avec eux leur territoire ? Peut-on être sûr que les générations futures apprécieront de devoir vivre en extrême densité pour que l’espèce humaine puisse atteindre ce chiffre record parmi les animaux situés au sommet de la chaine alimentaire ? Enfin, a-t-on consulté les autres habitants non humains de la planète ? Car même en considérant que l’humanité puisse devenir entièrement pacifique, végétalienne et sobre, l’homo sapiens n’en demeurerait pas moins un gros mammifère nécessitant 2 000 calories par jour pour se maintenir en bonne santé. Il resterait également un animal à sang chaud présent sous toutes les latitudes et néanmoins dépourvu de toute autre solution adaptative (fourrure, hibernation, etc.) pour pourvoir à ses besoins physiologiques de climatisation (vêtement et abri) que l’emploi conséquent d’éléments de la nature (terre, bois, pierre, eau, argile au minimum, si on élimine le recours au cuir d’animaux, au pétrole, aux minerais, au sable, etc.). Et enfin, même en supposant que toute chasse de loisir soit interdite, ce bipède à station verticale resterait un prédateur terriblement effrayant, efficace (et bruyant) par sa maitrise des techniques et son organisation sociale. Imagine-t-on pouvoir vivre sereinement au milieu de milliards de dinosaures, fussent-ils végétariens ? À cet égard, l’expérience du confinement aura eu au moins un mérite. Celui de montrer que lorsque l’humain se cloitre et se fait plus silencieux, les autres animaux jusqu’alors repliés dans la vie nocturne [4] ou refugiés dans les quelques bois restants (Delorme, 2021), peuvent regagner paisiblement le dehors.

Le tabou de la décroissance au temps des transitions et des crises

Si la transition démographique partage un point commun avec les autres transitions, c’est notamment la difficulté à en changer le cadre de pensée. Plus encore que la « décroissance économique » qui, après avoir été un impensable, commence à être envisageable pour certains, la décroissance démographique reste un quasi tabou.

D’ailleurs la croissance démographique n’est-elle pas prise régulièrement comme alibi à la croissance économique qui est supposée y répondre ? Les émeutes de la faim en 2008 ont ainsi rappelé que la sécurité alimentaire était encore à assurer dans un monde qui semblait jusqu’alors préoccupé davantage par l’après-pétrole que par son approvisionnement en céréales. La spéculation sur les matières premières alimentaires a fait resurgir les grandes peurs et suscité alors l’élaboration de scénarios du futur (Bernard de Raymond et Thivet, 2021) pour relever ce qui est apparu comme le nouveau grand défi du 21e siècle : « Comment nourrir 9 milliards d’êtres humains à l’horizon 2050 ? ». L’occasion était trop belle, et ne fut pas manquée, pour recycler le discours productiviste agricole qui prenait des rides avec les critiques environnementales et l’émergence d’alternatives agricoles. Quelques années plus tard, la même inquiétude s’exprime avec la guerre en Ukraine qui fait surgir le spectre d’une mise à sac de ce grenier à blé de l’Europe. Et il s’agit là encore de « nourrir le monde » et notamment l’Afrique, en produisant plus et en polluant plus. Les demandes de Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et membre de la COPA-COGECA, afin d’en finir avec les jachères imposées par l’Europe, furent entendues par Emmanuel Macron qui lança l’initiative lors du G7 en mars 2022, et suivies par l’UE avec le dégel de 2 millions d’hectares de jachère et la levée de certaines mesures du Pacte Vert (limitation des engrais et pesticides, etc.) pour la transition agroécologique (Pflimlin, 2022). Sous couvert de limiter les risques de famine d’une Afrique déjà prise en étau entre dépendance aux importations et affaiblissement de son agriculture vivrière par les accords de libre-échange, l’enjeu démographique constitue ici, comme à chaque crise, la rescousse des lobbies productivistes, exportateurs et destructeurs de la nature.

D’où vient ce tabou populationnel présent dans les rapports des instances internationales qui année après année, dévoilent, chiffres à l’appui, l’épuisement des ressources, le changement climatique, les risques de famine, avec pour défi à relever une population toujours plus nombreuse à nourrir ? Avant de tenter de répondre à cette question, prenons différents exemples récents, particulièrement significatifs du point aveugle démographique.

Le rapport FAO 2021 intitulé État des ressources en terre et en eau pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde. Des systèmes au bord de la rupture, est ainsi composé en deux temps. Le premier constitue le diagnostic de l’état du monde sous l’angle alimentaire mais aussi environnemental. Le lien est fait entre l’augmentation de la population et la diminution de la surface agricole utile disponible par habitants (p. 7). L’accent est mis à plusieurs reprises sur la pression exercée sur le milieu (eau, sol, biodiversité) par la densité de population (p. 11) ou sur le lien direct entre croissance démographique et « diminution des ressources naturelles disponibles par habitant » (p. 50), pour reprendre le vocable onusien servant à décrire la nature. Mais la seconde partie de l’analyse, celle des « solutions », évacue la variable démographique des solutions pour en faire une donnée exogène sur laquelle on ne peut agir. L’orientation des solutions est résumée en p. 77 : « La FAO a opté pour l’intensification durable et l’agriculture climato-intelligente pour aider ses membres à s’adapter aux futures hausses de la demande de calories et aux ressources limitées en terre et en eau ». On peut reconnaitre qu’il s’agit là d’une étape importante dans l’acceptation des limites terrestres, mais quant à concevoir des limites à la population humaine mondiale, il semble que les temps ne soient pas encore venus. Et quant à l’orientation des solutions proposées, on voit que plus les limites de rupture des systèmes se rapprochent, plus les solutions adaptatives, appuyées sur la technologie le plus souvent, apparaissent comme prioritaires sur les solutions d’atténuation et de transformation de nos systèmes de vie et de pensée.

Les différents rapports du GIEC (reposant sur des cycles d’études et de modélisation) posent quant à eux le constat scientifiquement établi d’un réchauffement climatique lié à l’émission de gaz à effet de serre (GES), elle-même résultant des activités humaines. Ils permettent par une modélisation, nourrie de données scientifiques multiples, d’établir différents scénarios pour le climat à l’horizon 2050 et 2100 et ses conséquences sur la vie sur Terre. Cette modélisation intègre comme paramètre endogène (ce sur quoi on peut « jouer ») différentes variables dont celle des modes de vie et d’alimentation. Elle a l’intérêt essentiel de mettre en lumière l’empreinte carbone démesurée et la « dette climatique » de l’Occident (et sa partie la plus riche) vis-à-vis du reste du monde. Mais une dimension est traitée là aussi comme une variable exogène : la croissance démographique.

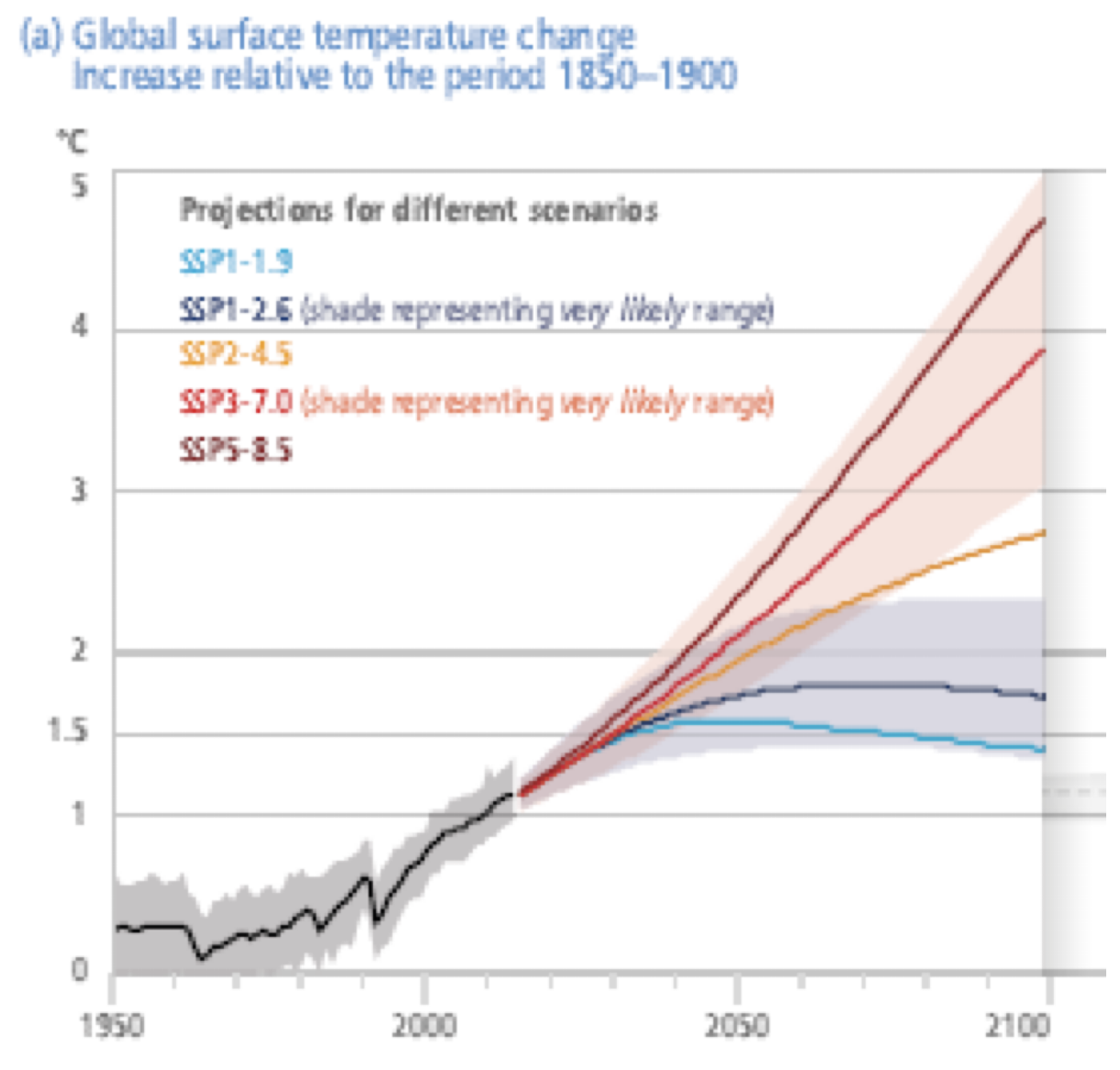

Dans son dernier cycle de rapports (2021-2022), le GIEC explore les évolutions plausibles des sociétés humaines traduites en termes d’émission de GES et de conséquences sur le climat.

Source : IPCC, 2022, p. 16

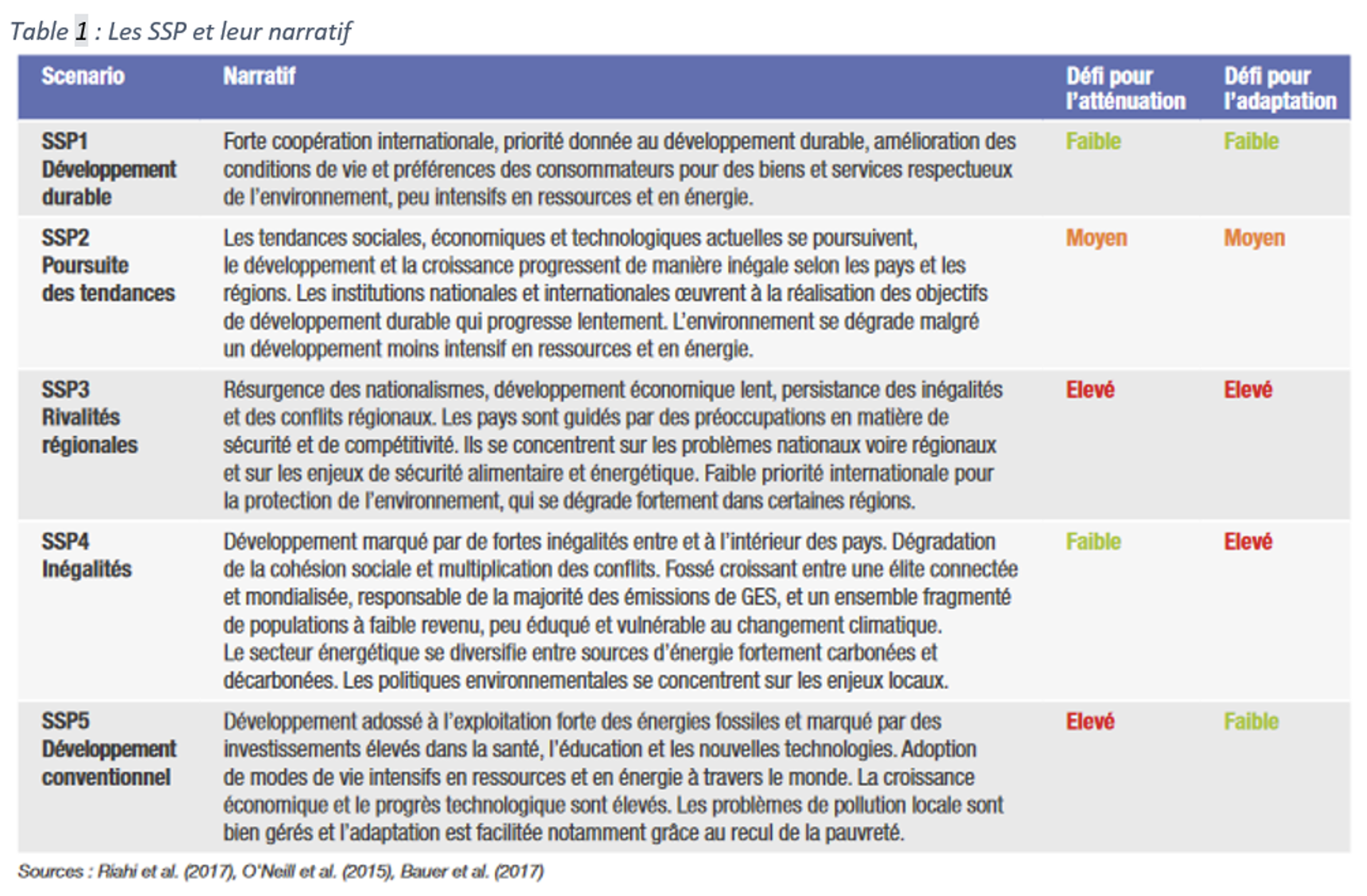

Cinq scénarios SSP (Shared Socio-economic Pathways, ou trajectoires socio-économiques partagées) sont envisagés, allant du plus durable (réduction drastique de l’émission de GES, neutralité carbone en 2050, hausse de température moyenne en dessous des 1,5° C) au moins durable (doublement des émissions de GES d’ici 2050, hausse de 5° C de la température moyenne).

Source : Vailles C., 2021, « D’où viennent les cinq nouveaux scenarios du GIEC ? », https://www.i4ce.org/dou-viennent-les-cinq-nouveaux-scenarios-du-giec-climat/

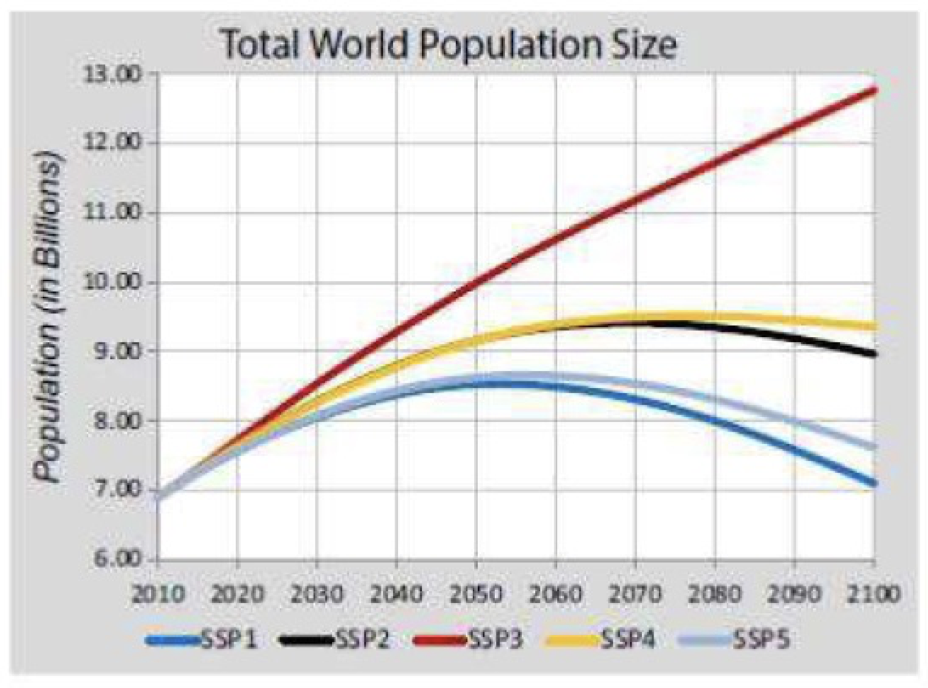

Concernant l’élaboration des scénarios démographiques, qui ont été intégrés dans les 5 SSP, le modèle, très situé, de la transition démographique est utilisé : ainsi les évolutions démographiques (entre 6,9 et 12,9 milliards) sont corrélées au degré de mondialisation de l’économie, lui-même censé jouer sur l’éducation des femmes et in fine sur la natalité. C’est donc un certain modèle de développement (celui observé dans les pays occidentaux au 20e siècle) qui sert toujours d’étalon. Mais le plus étonnant tient au fait que la démographie qui constitue dans l’élaboration des scénarios une variable clé est ensuite « neutralisée ».

Ces données démographiques sont traitées par la suite comme des données exogènes par les modélisations socioéconomiques et ne sont donc pas modifiées en fonction des politiques et mesures qui ont pu être évaluées. Le GIEC n’a donc pas évalué les possibilités de réduction des émissions ou des impacts dus au changement climatique qui résulteraient d’une évolution démographique plus réduite résultant de mesures comme le contrôle des naissances, la suppression des incitations à la procréation, ou l’amélioration des régimes de pension. (Gillet, 2021, p. 10)

Notons à cet égard que le SSP3 (rivalité régionale), qui constitue au niveau socio-économique et en termes d’effort d’adaptation et d’atténuation le scénario le plus sombre, correspond à celui où la croissance démographique est la plus élevée. Le SSP1, celui du développement durable le plus souhaitable, correspond au scénario de décroissance démographique le plus poussée alors que rien dans les recommandations du GIEC ne porte sur les politiques de décroissance démographique. En revanche le SSP5 (développement conventionnel, adossé à un recours massif aux énergies fossiles, mais aussi à des investissements intensifs en santé, éducation et technologie) correspond à un scénario de décroissance démographique mais de hausse record des GES. On voit ici les contradictions internes du modèle démographique fondé sur l’étalon du modèle européen de développement associant la richesse économique à l’urbanisation qui elle-même permet l’éducation des femmes et la baisse de la natalité. Généralisé à l’ensemble du monde, cela produit une planète à + 5° C… Cela montre aussi que les deux variables – mode de vie et démographie – ne peuvent être ignorées. Et pourtant, rien dans les solutions préconisées par le GIEC ne concerne la démographie (planification, incitation, contrôle). Comme dans le rapport de la FAO, on se contente de dénombrer les millions ou milliards d’habitants qui seront impactés par la hausse des températures ou du niveau des mers, et la baisse des rendements agricoles dans certaines régions. L’une des mesures adaptatives – nécessaire et urgente – concerne l’organisation coopérative et planifiée de l’accueil des différents réfugiés et migrants. Mais l’action sur la démographie est laissée aux mécanismes de corrélations positives – selon le modèle occidental – d’une urbanisation généralisée et d’une économie de croissance.

Source : Gillet, op. cit., « Les scenarios du Giec, liens entre l’évolution du climat et d’autres déterminants socio-économiques ou environnementaux », p. 7

De Malthus au Club de Rome : les racines ambiguës du tabou démographique

Les réflexions sur la croissance démographique et ses limites sont déjà anciennes. Mais le lexique utilisé pour évoquer ces préoccupations, qu’il s’agisse de malthusianisme, de « peurs démographiques », de « crispations populationnelles » ou plus récemment, « d’éco-anxiété », relève de la pathologisation ou de la condamnation morale le plus souvent.

Les racines de ce tabou démographique sont ambiguës à différents égards : parfois par la nature des réflexions qui sont liées à l’idée de contrôle démographique, parfois du fait des conditions de production de ces réflexions et bien souvent du fait des interprétations ou usages politiques qui en ont été fait.

Des précurseurs oubliés ou déformés

Depuis déjà deux siècles, nombre de penseurs et de textes ont traité des questions de « surpopulation ». L’équation difficile à résoudre – qui y est soulignée – entre une population humaine qui s’accroit et les possibilités limitées d’une croissance de l’exploitation de la nature (pour la production alimentaire notamment) ramène finalement pour partie aux préoccupations écologiques actuelles. Malthus en 1798 dans son Essay on the principle of population, n’a fait que souligner l’impasse que produirait une situation non régulée où la population s’accroitrait de façon exponentielle (géométrique) alors que les subsistances (alimentaires) ne pourraient croitre que de façon linéaire (arithmétique). Le fameux apologue du « banquet de la nature », présent dans une seule édition (1803) et retiré ensuite face aux réactions très vives qu’il a suscité (Robert, 2010), est souvent ce que l’on retient et présente pour disqualifier toute intention de contrôle démographique. Cette scène met en avant le droit supérieur des générations actuelles de jouir des richesses de la nature face aux « nouveaux entrants » qui seraient en quelques sorte « surnuméraire », obligeant ainsi à partager la même quantité entre des convives plus nombreux. On pourrait y voir comme Jacques Veron (2013, p. 14), une posture diamétralement opposée à celle du développement durable : en ce qu’elle légitime le droit des générations présentes alors que celui-ci consacre le droit des générations futures. Mais on pourrait aussi y voir la pensée avant-gardiste de l’après-développement, celle où chaque génération se suit sans s’accroitre en nombre, permettant de maintenir la quantité de biens disponibles pour chacun. Il est important de revenir sur les conditions de réception de l’œuvre de Malthus, notamment en France, qui en ont largement orienté les interprétations suivantes, parfois en la caricaturant. À l’époque, l’économie politique est balbutiante et la science démographique inexistante. L’idée d’une limitation de la population comme de la « richesse » (i. e. de la production) apparait scandaleuse, notamment dans le camp conservateur au pouvoir, car elle est tout simplement contraire aux idées alors dominantes des mercantilistes et des physiocrates, liant puissance de l’État et population abondante (Robert, 2010). Sans oublier, qu’en France particulièrement, l’idéal des Lumières liant l’humanisme à un progrès linéaire que la connaissance et les techniques devraient apporter, va écarter pour longtemps le camp « réformateur » et socialiste de cette perspective limitative.

John Stuart Mill est l’autre précurseur, dès 1848, de l’idée de limitation démographique. L’équipe de rédaction de la revue du Mauss qui en publie la traduction française dans un numéro de 2011 s’amuse d’ailleurs de ce que ses réflexions, bien qu’émanant d’un chantre de l’utilitarisme et du libéralisme, contiennent déjà les thèmes essentiels de la décroissance et du convivialisme. Et la pensée de J. S. Mill, qui a lu et défend Malthus, constitue en effet un pavé dans la marre du progrès. Non seulement, il alerte sur les limites d’une croissance de la production et de la population (« l’état progressif »), mais il démonte l’association entre l’une et l’autre comme condition du progrès. Il défend « l’état stationnaire » (où ni la population ni la production ne s’accroissent quantitativement) non seulement pour des raisons de nécessité physique (limite de la Terre) mais aussi, en décryptant les mécanismes économiques du capitalisme, pour des questions de justice sociale et d’éthique : car le progrès humain, et l’élévation du niveau des vie des classes laborieuses, ne dépendent pas de la richesse produite mais de son partage. Et plus encore, il envisage un développement différencié au profit des pays qui sont alors « moins avancé » (p. 422-423) :

Je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu de se féliciter de ce que des individus, déjà plus riches qu’il n’est besoin, doublent la faculté de consommer des choses qui ne leur procurent que peu ou point de plaisir, autrement que comme signe de richesse ; ou de ce qu’un plus grand nombre d’individus passent chaque année de la classe moyenne dans la classe riche ou de la classe des riches occupés dans celle des riches oisifs. C’est seulement dans les pays arriérés que l’accroissement de la production a encore quelque importance : dans ceux qui sont plus avancés, on a bien plus besoin d’une distribution meilleure dont la condition indispensable est une restriction du principe de la population.

Poussant plus loin la réflexion, anticipant de manière étonnante certaines réflexions actuelles sur la solitude d’une humanité sans nature, il fait l’éloge d’une société peu dense où chacun pourrait éprouver la solitude heureuse de l’altérité (p. 424) :

Il n’est pas bon pour l’homme d’être toujours et malgré lui en présence de ses semblables : un monde dans lequel il n’y aurait pas de solitude serait un pauvre idéal. Il n’y a pas grand plaisir à considérer un monde où il ne resterait rien de livré à l’activité spontanée de la nature, où tout rood [5] de terre propre à produire des aliments pour l’homme serait mis en culture ; […] où tous les quadrupèdes et tous les oiseaux qui ne seraient pas apprivoisés pour l’usage de l’homme, seraient exterminés comme des concurrents qui viennent lui disputer sa nourriture ; où toute haie, tout arbre inutile seraient déracinés ; où il resterait à peine une place où pût venir un buisson ou une fleur sauvage, sans qu’on vînt aussitôt les arracher au nom des progrès de l’agriculture. Si la Terre doit perdre une grande partie de l’agrément qu’elle doit à des objets que détruirait l’accroissement continu de la richesse et de la population, et cela seulement pour nourrir une population plus considérable, mais qui ne serait ni meilleure, ni plus heureuse, j’espère sincèrement pour la postérité, qu’elle se contentera de l’état stationnaire longtemps avant d’y être forcée par la nécessité.

Ces deux passages nous semblent intéressants dans le sens où ils permettent de lier sobriété, justice sociale, éthique et prise en compte de la nature autrement que sous la forme utilitariste qui la transforme en ressource disponible par habitant. Il aurait pu, peut-être, désamorcer certaines critiques qui seront faites aux idées de la « croissance zero » dans l’époque plus récente, où décolonisation et « explosion démographique » sont venus percuter le débat sur le développement.

Géopolitique et contrôle des naissances

Rappelons le lien étroit entre puissance, guerre et population. Une population nombreuse fournit non seulement des bras pour l’industrie et l’agriculture, mais constitue aussi un rempart défensif ou des bataillons conquérants, et enfin une chair à canon qu’il faut alimenter par une politique nataliste vigoureuse.

Il est intéressant de remarquer comment le tabou du contrôle démographique a pu opérer selon une géopolitique associant puissance et population en renversant les lignes de clivage selon les époques. Au 19e siècle, le contrôle des naissances sera vilipendé par certaines élites européennes qui y verront un projet d’affaiblissement de la puissance économique et marchande du vieux continent, alors que l’appel à la « grève des ventres » des néo-malthusiens français entendra priver le patronat d’une main d’œuvre abondante et bon marché (Ronsin, 1980). Alors qu’à partir des années 1950, il sera condamné par les milieux tiers-mondistes et anticoloniaux comme le moyen de maintenir les privilèges et la domination des anciennes puissances coloniales. Entre temps, « l’espace vital » défendu par Hitler pour légitimer ses guerres de conquête par la croissance démographique allemande, aura secoué durablement les esprits, intégrant au tabou du contrôle des naissances, le spectre de l’eugénisme racial.

Les premiers congrès mondiaux de la population (1928 puis 1931) voient le jour dans l’entre-deux guerres, alors que la science démographique s’institutionnalise et que les différentes puissances ont en tête des intérêts nationaux que le récent conflit mondial a avivé en des sens non convergents. Le 1er congrès se tient sous l’égide de Margaret Sanger, figure de proue du mouvement féministe aux États-Unis. Engagée pour la contraception et l’émancipation des femmes, elle deviendra l’une des dirigeantes du « mouvement pour le contrôle des naissances » (Durand-Vallot, 2012). Le compte-rendu qu’en fait un démographe, dans le Journal de la société statistique de Paris, laisse entrevoir la position nataliste française en partie focalisée sur la ligne bleue des Vosges, en contraste avec le regard d’autres pays notamment nord-européens ou américains : « Ces congrès de la natalité [en France], en effet, sont des discussions entre personnes qui toutes estiment souhaitable une augmentation du chiffre de la population : elles délibèrent donc sur les moyens d’obtenir cette augmentation […]. Au contraire, ce qui était en question à Genève était le point de savoir s’il y avait avantage ou non à ce que la population fût nombreuse. » (Bourdon, 1928, p. 66). La notion d’optimum de population, développée dès 1910 par le suédois K. Wicksell (Stoczkowsky, 2012), va orienter les débats à l’aune des représentations démographiques marquées par la peur d’être dépassé en nombre par les colonies (l’Angleterre vis-à-vis de l’Inde) ou submergé par des vagues migratoires européennes (États-Unis). Autrement dit, la science démographique fut très tôt happée par les intérêts et interprétations géopolitiques.

Le contexte d’après-Seconde Guerre mondiale réactualise les inquiétudes démographiques. Dans les considérations tenant à l’optimum démographique, deux registres de discours de natures différentes se mêlent dans les débats, ne facilitant pas leur interprétation : l’intérêt bien compris des anciennes puissances qui voient les mouvements d’indépendance grandir et bientôt s’imposer dans leurs colonies en plein essor démographique ; et les considérations scientifiques tenant aux déséquilibres entre les ressources alimentaires et la croissance démographique très rapide des pays dits « sous-développés ». Ces préoccupations seront d’ailleurs partagées par certains dirigeants des pays nouvellement décolonisés, comme Nehru en Inde. Cette puissance démographique fut ainsi la première à mettre en place dès 1952, une politique ambitieuse de contrôle des naissances, reposant sur une démarche de planification familiale et un large éventail d’outils (éducation, âge légal du mariage repoussé, accès à la contraception, promotion de la stérilisation, etc.). Mais cela ne put contenir l’accroissement naturel du pays qui se heurta à l’inertie démographique (Veron, 2006). Indira Gandhi ira alors jusqu’à proposer une politique de stérilisation forcée, ce qui fera chuter son gouvernement. Depuis, les politiques de contrôle des naissances ont acquis un statut peu recommandable, associé à la contrainte, à la privation de liberté (politique de l’enfant unique en Chine), à des dérives condamnables (féminicide à la naissance, eugénisme, stérilisation forcée des Ouïghours en Chine) ou à des conséquences jugées néfastes (vieillissement). De nos jours, les politiques natalistes, notamment dans certains pays d’Europe, ont par contre le vent en poupe sous l’effet conjugué d’une stagnation démographique et de la poussée des partis d’extrême droite. Victor Orban en Hongrie, sous les applaudissements d’Éric Zemmour et de Marion Marechal Le Pen, a ainsi mis en place une politique d’aide financière substantielle aux familles de 3 enfants ou plus. Il s’agit ainsi de repeupler la Hongrie, passée sous la barre des 10 millions d’habitants, en procurant des bras à l’économie nationale et un rempart aux vagues d’immigration. Parallèlement, les discours de la veille Europe, inquiète des risques « d’invasion migratoire », se multiplient. Adressé aux pays africains en marge du G20 de 2017, le discours de Macron concernant la trop forte natalité qui absorberait leur croissance a choqué (Blum, 2017). Il est, de fait, mal venu de la part de puissances européennes qui, après avoir colonisé et exploité une partie de l’Afrique, rejettent au-delà des murs de la honte ceux qu’ils ont contribué à précipiter dans la misère par des politiques néocoloniales et l’organisation de rapports inégalitaires d’échanges commerciaux. Mais plutôt que de soutenir la natalité nationale comme rempart à l’invasion migratoire, pourrait-on se poser la question du devoir d’accueillir et de faire sur nos territoires la place nécessaire ? Et si les peuples européens ont colonisé aussi le continent américain tout entier, il n’y a guère que 150 ans pour les derniers méfaits, en y procédant à un génocide, au peuplement de ces contrés, suivi par la concentration des survivants dans des réserves ou des « territoires indigènes », aujourd’hui encore contestés, le devoir de mémoire ne devrait-il pas s’appliquer ? Les droits ancestraux des peuples premiers sur leurs terres ne sont toujours pas respectés et, au Canada ou au Brésil notamment, la lutte pour leur reconnaissance se poursuit. Que ferions-nous si toutes les populations autochtones spoliées de leurs territoires – c’est-à-dire l’ensemble du continent américain, l’Australie et beaucoup d’archipels – revendiquaient le droit de les récupérer entièrement, pour assurer la survie de leur culture et de la nature qu’ils ont su préserver durant des millénaires ? L’Europe, d’où est partie cette colonisation planétaire, paraitrait un peu dense et étroite s’il fallait accueillir ceux, parmi les descendants des colons, qui maintiennent toujours vivant le règne de l’exploration-exploitation [6]. Faudrait-il trouver une autre Palestine sur le continent africain, pour y exporter les affres d’une mauvaise conscience et le devoir de mémoire ?

Le Club de Rome et le Rapport Meadows : le mathusianisme écologique ou stratégique ?

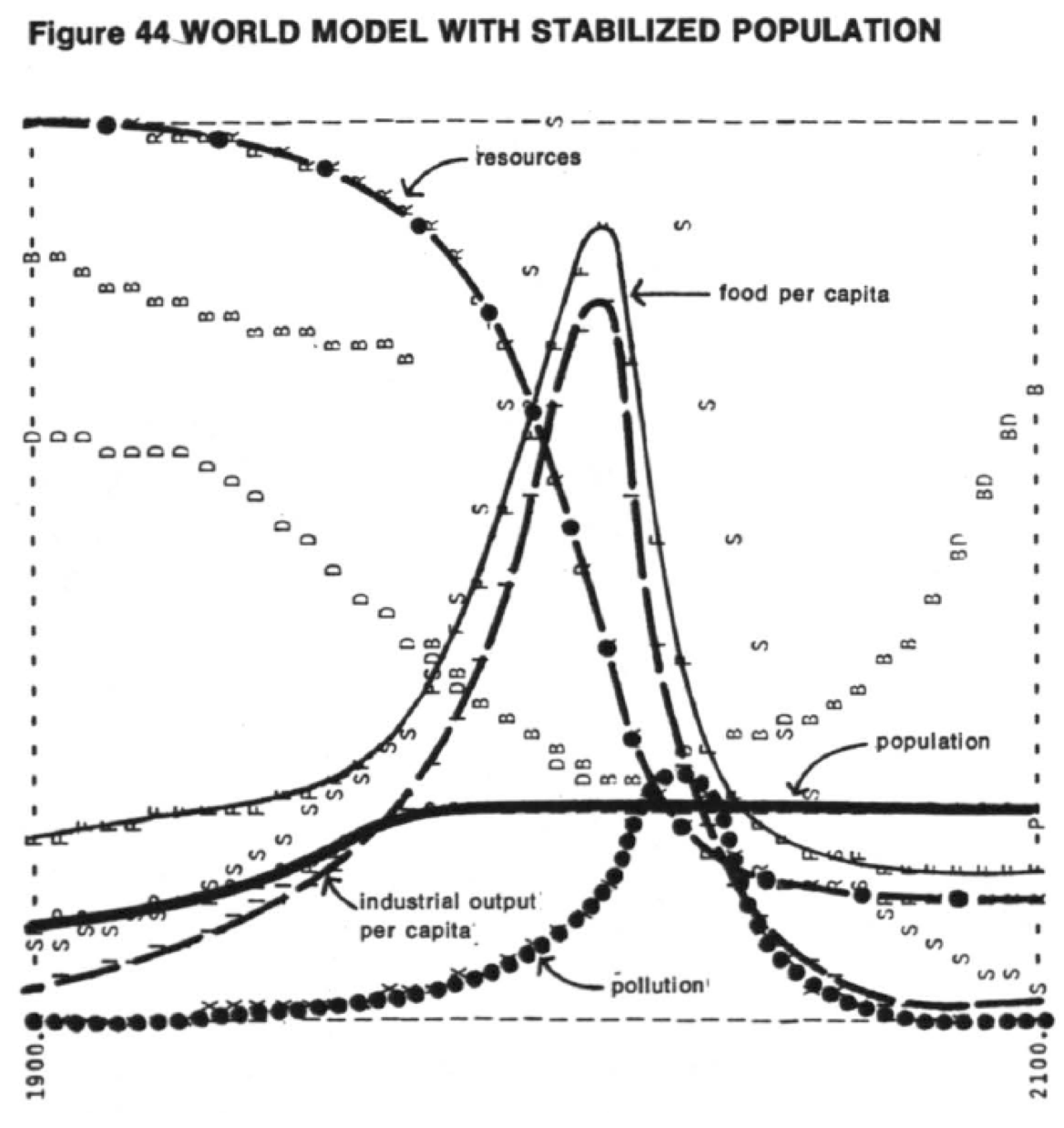

Halte à la croissance ?, sous-titré Rapport sur les limites de la croissance, est un rapport demandé à une équipe du Massachusetts Institute of Technology par le Club de Rome en 1970. Ce rapport est aussi connu sous l’appellation usuelle « Rapport Meadows » [7]. Il fut publié en 1972 sous le titre Limits to Growth (Universe Books). Son élaboration marque une étape importante dans l’appréhension des enjeux de transition : l’usage de la modélisation informatique pour simuler (sous forme de scénarios) l’évolution plausible de l’humanité et de la planète. Depuis, qu’il s’agisse de l’évolution climatique, des ressources naturelles ou des espèces vivantes, cet usage s’est systématisé.

L’ambiguïté de ce rapport et sa réception, fort contrastée selon les milieux, mérite d’être replacée dans son contexte intellectuel. À la fin des années 1960 le mouvement environnementaliste en plein essor voit se multiplier les interprétations de la crise écologique qui s’annonce. Paul Ehrlich, l’auteur de la « bombe population » dont la parution en 1968 fera grand bruit, défend l’idée que la croissance démographique en est la principale cause. Tandis que d’autres auteurs comme Commoner (1971), dans la veine de la critique de la société technicienne, dénoncent les effets dévastateurs du système de production agricole et industrielle fondée sur l’intensification technologique. Des dystopies démographiques apparaissent sur les écrans, tel Soleil Vert (1973 pour l’adaptation cinématographique de l’œuvre de Harry Harrison de 1966), qui met en scène l’anthropophagie contrôlée par une multinationale dans un monde surpeuplé et pollué.

Par sa principale proposition, la croissance zéro, le rapport a suscité de nombreuses controverses. Tout comme l’état stationnaire un siècle plus tôt, cette thèse est dénoncée autant dans les milieux conservateurs qu’au sein de la gauche qui partage l’idéal productiviste. Mais le rapport est également accusé dans les milieux tiers-mondistes d’être centré sur les seuls problèmes des pays riches (pollution) avec une vue occidentalo-centrée (la fin du « progrès » ou de l’abondance ne concerne pas la majeure partie de l’humanité qui vit déjà dans la pénurie). Enfin, l’origine sociale des auteurs est pointée du doigt pour dénoncer le « technocratisme » d’un club modélisant par des ordinateurs derniers cri l’avenir du monde (Veille-Blanchard, 2012).

Le Club de Rome, fondé en avril 1968, est à l’image de l’ambigüité de son premier rapport. Il se présente comme une association internationale réunissant des scientifiques, des hommes d’affaire, des fonctionnaires nationaux et internationaux. Les travaux ont été financés par la fondation Volkswagen. Il faut « saisir le projet du Club de Rome comme ce qu’il représente historiquement : le moment contingent de la coopération d’acteurs aux intérêts divers » (Veille-Blanchard, 2012, p. 3). Les fondateurs appartenaient à une élite socialement située : Aurelio Peccei est un membre influent du conseil d’administration de Fiat, et Alexander King l’ancien directeur scientifique de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Quant aux artisans du rapport, on y trouve un éventail de positions idéologiques très contrastées. Jay Forrester, informaticien et concepteur de la modélisation du « système monde » ayant servi aux analyses du rapport, est un partisan du contrôle des naissances et il a également appliqué ses compétences au « système urbain » en préconisant un traitement peu social pour faire face à « la dégénérescence des grandes cités » (Forrester, 1969, trad. 1979). Mais Donella Meadows, enseignante et rédactrice du rapport, défendra une position tout autre, en faisant de la redistribution des richesses à l’échelle mondiale l’enjeu principal des limites de la croissance et en promouvant l’écologie et la sobriété.

La thèse défendue alors par les auteurs, souvent dénoncée pour son malthusianisme catastrophiste, mérite d’être rappelée dans ses grandes lignes et replacée dans le contexte des « Trente Glorieuses ». Il s’agit de la première étude importante soulignant les dangers écologiques de la croissance économique et démographique que connaît alors le monde. En effet dans les années 1970, selon le rapport Meadows, la croissance démographique (doublement de la population tous les 30 ans) et la croissance de la production industrielle (doublement tous les 10 ans) suivent un rythme et un niveau jamais encore atteint alors que la richesse est très inégalement répartie. Le modèle World3 constitue le pilier du travail qui permet de modéliser à partir de multiples données (économie, démographique, production agricole, ressources naturelles, etc.) les évolutions plausibles à travers 12 scénarios. L’idée est de pousser la perspective pour voir ce qui se passe si la croissance (démographique, économique, etc.) se poursuit « dans un monde fini ». Si la loi des rendements agricole décroissants (les meilleures terres étant déjà mises en culture) s’applique, la disette est l’horizon probable lorsque la population aura dépassé les limites de production agricole que la planète et les techniques sont capables de fournir. Au plan économique, le progrès scientifique ne pourra que retarder les limites d’un modèle fondé sur l’exploitation de ressources non renouvelables (gaz, pétrole) et l’émission de produits polluants toujours en plus grande quantité : « La planète n’est pas assez vaste et ses ressources ne sont pas suffisantes pour tolérer plus longtemps le comportement égocentrique et agressif de ses habitants. Plus nous nous approchons des limites matérielles de la Terre, plus ce problème risque d’être insoluble. » (Meadows et al., 2013, p. 193). Au final, le rapport dégage des scénarios dans lesquels les limites physiques de la Terre et la masse de problèmes générés par la croissance économique et technologique engendrent un déclin puis un effondrement du système. L’enjeu est de penser une croissance qui ne va pas au-delà des capacités de charge de la planète. Le rapport a eu pour objectif d’alerter la communauté internationale afin qu’une décroissance programmée et planifiée puisse se substituer à l’effondrement prévisible du système. Dans ce cadre, les auteurs prévoyaient que la fin de la croissance économique engendrerait de toute façon une décroissance démographique sous des formes peu désirables (famine, épidémie, morbidité accrue, etc.).

Source : Meadows et al., op. cit., p. 160

Mais la limitation de la croissance ne peut être acceptée qu’à condition de mieux répartir les richesses. Il s’agit de proposer un autre modèle de développement en réorientant les ressources prélevées par la taxation de l’industrie, pour l’agriculture (indispensable à l’humanité), les services (éducation, santé et culture) et la lutte contre la pollution. On notera que les autrices et auteurs du rapport, dans la lignée des penseurs critiques de la technique qui se multiplient à l’époque avec notamment Ellul ou Illich, s’opposent à l’autre tendance technophile qui coexiste alors. Le rapport, en effet, identifie et mesure précisément les problèmes (pollution, mobilisation du capital) qu’un recours accru à de nouvelles technologies feraient peser sur le système. Ce rapport introduit pour la première fois la dimension sociale dans la prise de conscience des limites du modèle de développement fondé sur la croissance économique. Il ne s’agit plus seulement de limiter ses effets sur l’environnement mais aussi de considérer les objectifs du développement sous l’angle d’une meilleure répartition des richesses. Depuis le Club de Rome a poursuivi ses travaux, produisant de multiples rapports (sur les ressources naturelles, les enjeux de développement et de rapport Nord-Sud), dont Beyond the limits (1992), puis Les limites à la croissance (dans un monde fini) (2004, 2013 pour l’édition en français) qui actualisent le rapport Meadows alors que les limites ont déjà été dépassées. Dans la préface de l’édition française de 2013, Yves-Marie Abraham (sociologue) revient sur les scénarios du modèle World3 à la lumière de 40 ans d’évolution. Il constate que les projections du scénario « tendanciel » du modèle de 1972 sont très proches de ce qui s’est passé sur le plan écologique et démographique. Le modèle actualisé intègre l’avancée des connaissances et met en avant les limites à la croissance technologique et économique (les « lois du marché » sont ainsi remises en question), appuyant ce qu’Abraham défend dans la préface : la nécessité d’un éco-socialisme qui se méfie du techno-solutionnisme, le convivialisme appelant à se libérer du travail et la condamnation de la croissance économique, qui est à la source des inégalités et injustices sociales.

Peut-être peut-on interpréter la réception très critique du premier rapport, qu’il s’agisse de la droite conservatrice mais surtout de la gauche productiviste et des milieux tiers-mondistes, à l’aune de cette croyance toujours très vivace malgré les démenties apportés par l’expérience : la technique comme solution à tous les problèmes et le progrès qui y est associé. Car au fond, le scandale de la décroissance n’est-il pas celui d’avoir écorché le rêve du « Progrès » accessible en suivant les étapes de la croissance ? Autant pour ceux qui ont emprunté cette voie et en tirent avantage ou pour ceux qui ne sont pas prêts à renier les sacrifices consentis sur le chemin de l’ascension sociale, que pour ceux qui en en étant privés ne sont pas prêts à emprunter un autre chemin, au moins jusqu’aux limites considérées comme « soutenables ».

Éthique climatique et décroissance démographique

« Pour “sauver la planète” ils et elles ont choisi de ne pas faire d’enfant », ainsi titrait Oriane Mollaret dans Reporterre en 2019. L’enquête explore les raisons et profils de quelques candidats à la non-procréation, dont le nombre, sans être de nature à remettre en question la démographie mondiale, semble croissant parmi la jeune génération. Les raisons sont éthiques et liées aux enjeux environnementaux et climatiques. La socialisation de cette génération dans un contexte où la crise écologique se vit au présent et non à l’horizon de scénarios catastrophes est sans doute un ingrédient important dans sa prise de conscience. La diffusion des projections démographiques mais aussi de certaines études liant changement climatique et croissance démographique revient chez certains interlocuteurs comme élément de justification de leur choix, qui peut aller jusqu’à la stérilisation. Car, contrairement au fait d’avoir des enfants, il faut se justifier – surtout en tant que femme – lorsqu’on décide de ne pas suivre les commandements divins, la norme sociale et les progrès de la médecine qui accompagnent le « désir d’enfants » jusqu’à en faire un produit (Noualhat, 2018a).

Et il est vrai que la croissance démographique semble s’accélérer et suivre la courbe exponentielle décrite par Malthus au 18e siècle, tout en dépassant les projections les plus sombres des précédents rapports de l’ONU, comme le rappelle Michel Bourban (2019, p. 2) : « Même avec le faible taux actuel de croissance de 1,10 %, chaque année 83 millions de personnes supplémentaires s’ajoutent aux personnes qui existent déjà. Il n’a fallu que 12 ans pour ajouter le dernier milliard de personnes. Nous devrions atteindre les 8,6 milliards en 2030 et près de 10 milliards en 2050 (UN, 2017, p. 1-2). ».

En marges des rapports de la FAO et du GIEC, dont nous avons montré le point aveugle démographique, certaines études scientifiques établissent un lien étroit entre la dégradation de la nature et du climat et la croissance démographique, tout autant que les facteurs liés au mode de vie et de production. Population et Consommation sont les deux paramètres de l’équation à résoudre pour la transition écologique. Crutzen et Stoermer (2000), à travers leur article court mais fameux « The Anthropocène », vont défendre l’idée que c’est à la fois l’expansion numérique de l’humanité et l’usage des ressources par habitant qui apparaissent comme les facteurs les plus importants dans la crise écologique.

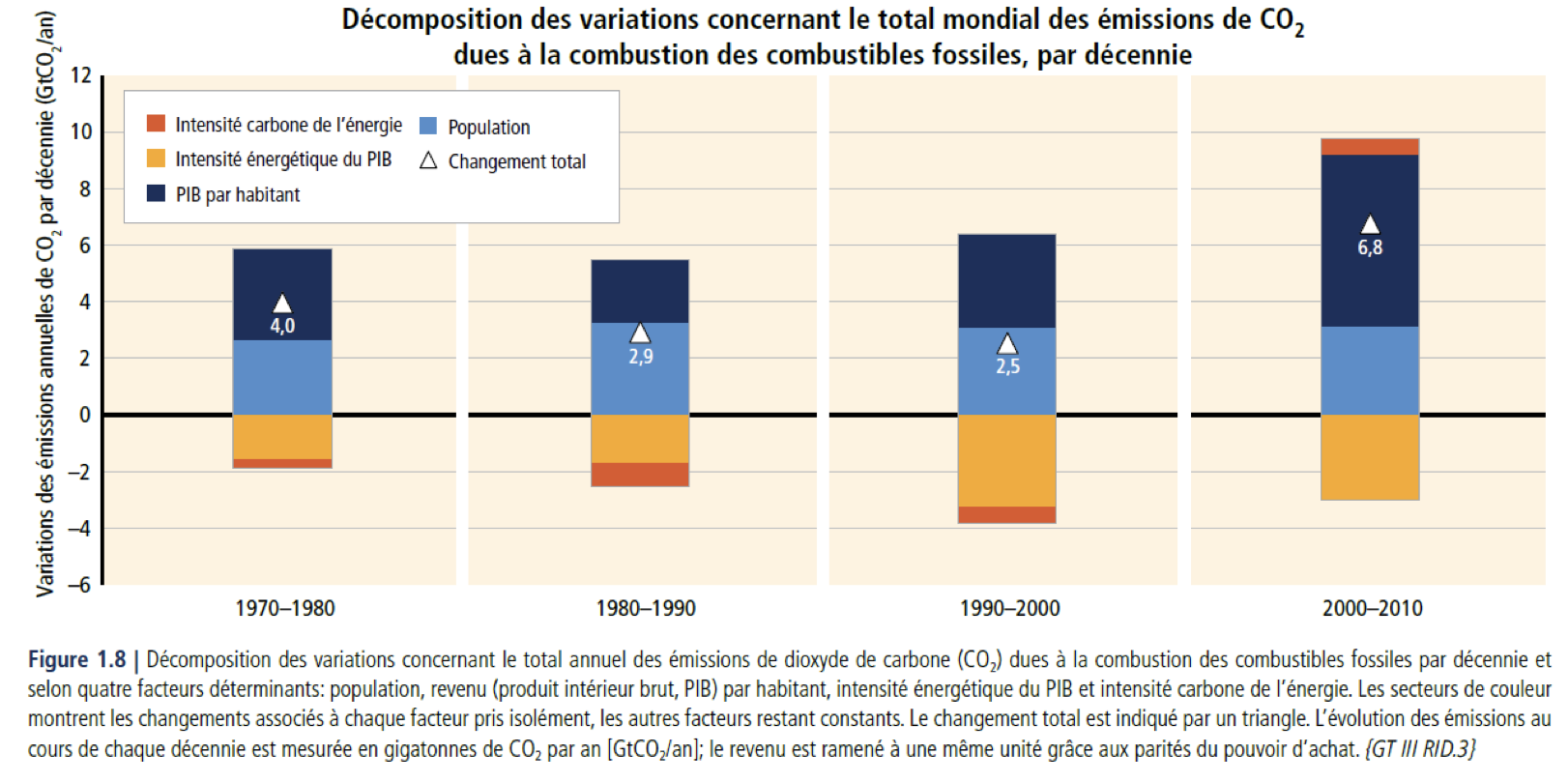

Si, en outre, l’horizon du « progrès » suppose un « rattrapage » (urbanisation, industrialisation, hausse du niveau de vie, etc.) pour les pays « en voie de développement » vis-à-vis du mode de vie des pays les plus riches – ce qui est implicitement présent dans les théories de la transition démographique – on ne voit pas très bien comment une population mondiale plus nombreuse, bénéficiant du confort de mode de vie occidental, pourrait survivre sans entrainer l’effondrement du système Terre et le sien. Même si parallèlement, les 10 % les plus riches des pays anciennement industrialisés se munissent de véhicules électriques, isolent leur maison et mangent du tofu plutôt que des steaks. La transition démographique des pays du Sud et notamment de ceux qui opèrent parallèlement leur « transition vers le développement selon les étapes de la croissance » se fait donc par augmentation de leur taille démographique et par augmentation du PIB/habitant. L’émergence d’une classe moyenne en Chine, en Inde et demain en Afrique, n’est pas à regretter en soi, mais la généralisation du mode de vie urbain, industriel et fortement consommateur de produits transformés, n’augure rien de bon pour la planète et ceux, y compris humains, qui y vivent. À l’occasion de son cinquième rapport en 2014, le groupe de travail III du GIEC avait pourtant publié un « résumé à l’attention des décideurs » où il était clairement établi que : « Globalement, les croissances économique et démographique continuent d’être les moteurs les plus importants de l’augmentation des émissions de CO2 dues à l’utilisation des combustibles fossiles. […] Entre 2000 et 2010, l’effet de ces deux facteurs a dépassé les réductions d’émissions obtenues grâce aux gains d’intensité énergétique du produit intérieur brut (PIB) (figure 1.8). » (GIEC, 2014, p. 48). Mais, on l’a vu, dans ses derniers rapports la démographie est éclipsée par la seule variable « consommation ».

Source : Giec 2014, p.48

Dans le débat sur la justice climatique associée à la question démographique, la question de savoir s’il faut penser la transition en termes d’anthropocène ou de capitalocène se pose. Ce débat très actuel rejoint celui initié depuis Malthus en des termes différents. Le concept d’Anthropocène, développé par le prix Nobel de chimie Crutzen en 2000, entend rendre compte de l’entrée dans une nouvelle ère géologique marquée par les transformations profondes que les activités humaines ont entrainées sur le système Terre tout entier (réchauffement climatique, pollution et érosion de la biodiversité, acidification des océans). Les limites de cette approche ont été soulignées en ce qu’elle considère l’humanité comme un tout indifférencié, et en ce qu’une telle approche conduit à exclure les dimensions politiques, sociales et économiques de la crise écologique. Et comme le dit le principal détracteur de la notion d’Antropocène, Andréas Malm (2015b, en ligne) : « If business-as-usual is the outcome of human nature, how can we even imagine something different ? ». Penser en termes d’anthropocène la crise actuelle n’offre alors aucune autre perspective que de s’en remettre à la technologie d’une géo-ingénierie du « système Terre », nouvel objet d’un gouvernement par l’expertise (Bonneil et Fressoz, 2013). Le concept de capitalocène, développé par Andreas Malm (2015) et diffusé par Jason Moore (2016), oppose une autre vision : la crise écologique actuelle est le résultat non seulement d’une forme particulière d’activité humaine marquée par un mode de production industriel et de consommation de masse, mais aussi d’un projet de civilisation que contient le capitalisme : celui d’une exploitation, appropriation et marchandisation de la nature.

La notion de capitalocène nous semble importante, en termes de justice écologique, mais elle contient elle aussi ses propres limites qui tiennent à sa focalisation sur l’économie et sur les inégalités de développement, sans toujours remettre en question l’idée de « développement » telle que contenu dans la théorie de la transition démographique. Si les données scientifiques montrent qu’il faut considérer les deux, consommation et population, l’argument des limites physiques de la planète, on le voit depuis Malthus, peine à convaincre de l’intérêt d’une décroissance quantitative globale, c’est-à-dire intégrant aussi la démographie humaine.

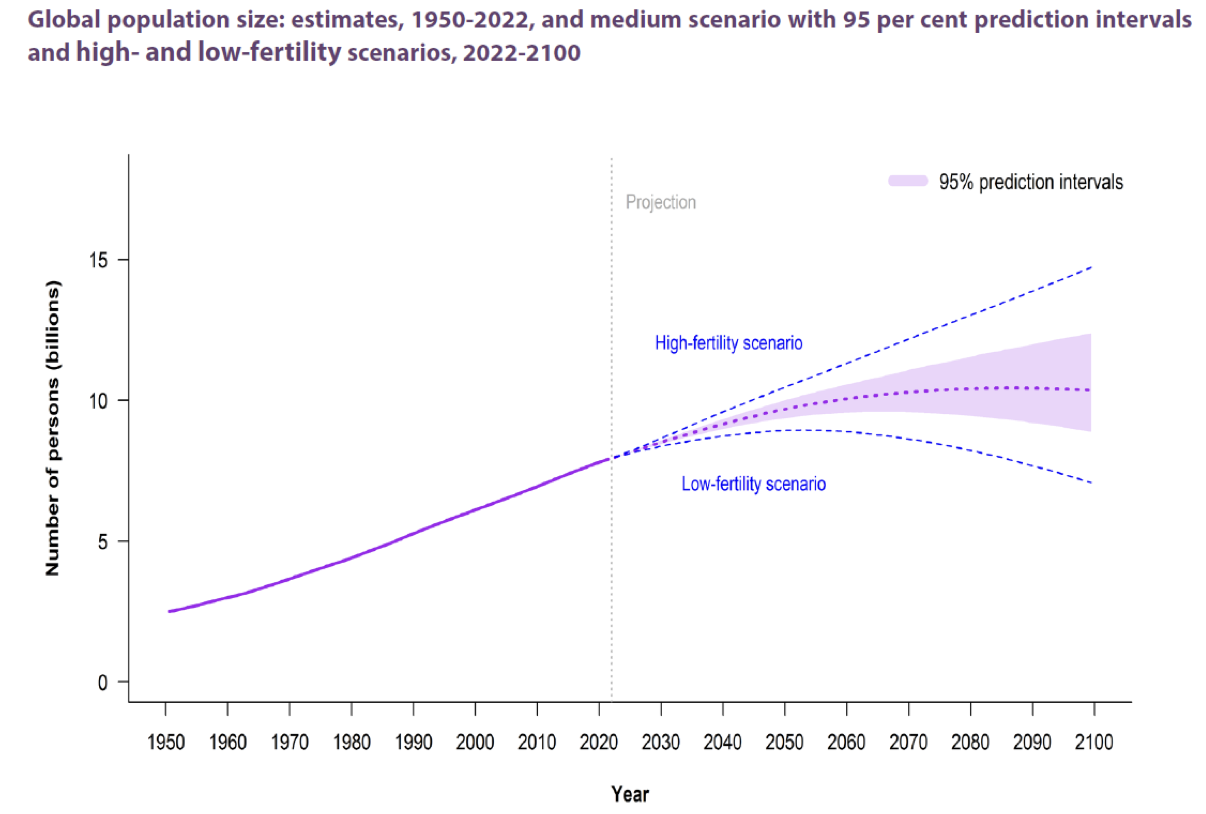

L’argument souvent opposé à l’idée de limitation et plus encore de décroissance démographique tient à l’inertie démographique déjà évoquée et aux impacts des modes de vie sur le climat. Certes, quoi que nous fassions, le monde comptera probablement plus d’habitants en 2030 et en 2050 qu’actuellement. Mais sur une masse très nombreuse, une diminution même minime du nombre d’enfants par femmes peut avoir des effets colossaux. Ainsi selon les projections de l’ONU (2022), entre les estimations haute et basse de projection démographique pour 2050 (entre 8,9 milliards et 10,5 milliards) il y a 1,6 milliards d’êtres humains en plus ou en moins, ce qui ne correspond qu’à 1 enfant de différence par femme. En projetant jusqu’en 2100, soit 12,4 milliards en fourchette haute, c’est 3,4 milliards de plus (soit l’équivalent de la population mondiale de 1965).

Source : ONU, 2022, p. 30

Ce qui est vrai pour le climat, l’est tout autant pour l’écologie prise dans sa globalité : même si les relations humains-nature varient d’une société à une autre, « 10 millions d’autres espèces ont aussi droit à des habitats et à des ressources pour survivre, vivre et se reproduire » (Noualhat, 2022b, p. 4). Et, de l’étude de Lancet (Walter Willett, 2019), si l’on retient qu’il serait possible de nourrir 10 milliards d’individus avec un « régime sain » (moins de produits transformés et de viande, plus de végétaux, etc.), on oublie souvent que l’estimation des « limites acceptables », c’est-à-dire respectant les accords de Paris pour le climat (hausse contenue à 1,5° C) et des Objectifs du développement durable, n’en suppose pas moins de nouvelles utilisations de ressources naturelles (eau, terre, etc.). Et, de l’aveu de ces scientifiques, qui plaident pour contenir la population : « Mais même ces changements profonds [dans la production et consommation alimentaires] ne permettront pas de nourrir 10, voire 11 milliards d’individus sans détruire plus d’écosystèmes. » (cité par Noulhat, op. cit. b, p. 4).

Mais, nous l’avons dit, plus nous approchons des limites, ici démographiques, plus les registres scientifiques et politiques empruntent les voies de l’adaptation plutôt que celles de l’atténuation. Et pourtant, il existe des politiques d’atténuation possibles en termes démographiques. Même si certaines supposent du temps pour agir, l’adaptation à un monde plus peuplé ne peut justifier de ne pas rechercher les moyens d’en atténuer la croissance. La question de l’atténuation de la croissance démographique se pose différemment néanmoins selon les pays. Là où la croissance démographique est forte et non maitrisée, l’éducation des filles et le planning familial constituent les mesures les plus efficaces d’après nombre d’études. En outre, ces mesures s’accordent avec les droits humains en permettant aux femmes de s’approprier et maitriser leur fécondité et sont aussi le moyen d’améliorer les niveaux de vie des populations. Mais force est de constater que les vagues conservatrices et fondamentalistes, qui gagnent du terrain dans certains pays, vont dans le sens inverse : mariage forcé, école interdite aux filles, contraception inaccessible et naissance non désirée, remise en cause du droit à l’avortement marquent l’horizon de beaucoup de femmes dans le monde.

Concernant les pays riches, responsables de l’essentiel des rejets de GES, s’il est bien évident que les gestes écocides ou climatophages de leurs habitants dépendent en partie de facteurs collectifs (politiques publiques du logement, de l’emploi, système agri-alimentaire, etc.) et d’infrastructures en place (énergie, transport, etc.), le geste sur lequel nous avons individuellement le plus de prise est bien la procréation. Il ne faudrait pas 50 ans à l’échelle d’un pays pour en changer la masse démographique et l’impact écologique, si le nombre de naissances par femme en âge de procréer diminuait. Puisque l’argument de la « consommation » est sans cesse avancé pour ne rien faire sur le paquebot « population » dans sa course folle vers l’iceberg des limites terrestres, au moins pourrait-on réfléchir, en termes de justice climatique, à réduire notre propre voilure démographique. C’est la voie qu’emprunte le philosophe Michel Bourban (2019). L’auteur justifie cette focale par des données scientifiques (le bilan carbone différencié entre pays riches et pauvres) et par des considérations d’ordre institutionnel et démocratique (la nécessité d’États stables et démocratiques pour penser la mise en œuvre de politiques de contrôle démographique qui soient négociées et compatibles avec l’éthique). La mise en place de politiques publiques anti-natalistes peut paraitre contraire aux libertés individuelles, mais l’État intervient déjà très largement à travers des politiques pro-natalistes dans de nombreux pays développés (Bourban, op. cit., p. 30) :

Des incitations pro-natalistes comme des réductions d’impôts et d’autres bénéfices pour les familles plus nombreuses existent déjà, contribuant à façonner les choix des individus en matière de procréation. La question ne serait donc pas de savoir s’il faut inciter ou non, mais comment il faudrait le faire au mieux. Dans un contexte où la croissance démographique contribue au dépassement de la limite planétaire climatique, des incitations pour des familles moins nombreuses semblent beaucoup plus justifiées que des incitations pour des familles plus nombreuses.

Léguer à sa progéniture moins nombreuse un monde moins sur-peuplé ne peut aller contre l’intérêt de ses enfants. Et il en va en matière de procréation comme des autres libertés : elles s’arrêtent à celles des autres. Car ce choix individuel engage le devenir collectif des humains et la possibilité d’autres formes de vie. Pour l’auteur, les politiques incitatives paraissent une voie efficace et compatible avec les libertés individuelles, contrairement aux politiques coercitives (impliquant des sanctions juridiques ou financières). Des politiques incitatives « positives » en Indonésie ou à Singapour ont aidé, quels que soient leurs revenus, des ménages et plus précisément les femmes à accéder à la contraception voire la stérilisation (distribution ou opération gratuite). Au-delà de l’efficacité de ces politiques, on ne peut passer sous silence leur caractère injuste et les dérives possibles (les plus pauvres étant davantage incités que les plus riches à avoir moins d’enfants par exemple). L’idée serait donc de renverser, au moins en France, la politique pro-nataliste actuelle en la fondant sur la progressivité de l’impôt qui prend en compte les inégalités de revenus. Après tout, quelle est la légitimité – en ces temps de crise écologique – d’aides financières supplémentaires adressées aux familles nombreuses ayant un revenu déjà élevé ? Le cadre conventionnel de cette proposition, s’inscrivant dans celui d’un État-providence qui encadre les comportements individuels, constitue, certes, une limite pour penser une transition radicale. Mais elle a le mérite de faire apparaitre comme telles les politiques pro-natalistes actuelles et de poser les possibilités d’une alternative dans le court terme où il faut aussi agir. Elle aurait également le mérite de faire apparaitre comme telle la « norme de l’enfantement » qui corsète toujours le corps et le destin des femmes notamment. Elle permettrait aussi de retourner ou du moins de questionner l’égoïsme présumé de ceux qui n’ont pas d’enfants en temps de crise écologique.

Journal des Jeunes agriculteurs 1966, extrait de Hervieu, Purseigle ( 2007)

Se dressent néanmoins deux objections principales aux politiques visant à réduire le nombre de naissances. La première consiste à répondre à la question suivante : quelle société formeront des enfants uniques (s’il s’agit comme en France d’abaisser en dessous de 2 enfants par femme l’indice de fécondité) ? Changer de cadre de pensée en matière démographique ne peut se faire sans considérer d’autres éléments socio-culturels et notamment la conception de la famille. La famille nucléaire, repliée sur le couple avec ses enfants, est une invention relativement récente et qui montre aujourd’hui ses limites. Divorces se soldant par l’isolément au sein de familles monoparentales bien souvent constituées de femmes seules avec enfants, triple journée encore pour les femmes, entassement dans des logements de plus en plus étroits et chers, sont quelques-unes des rançons de la décohabitation, dont on a fait dans les années 1960 le ferment d’une politique de « dépaysanisation » pour faire entrer les jeunes agriculteurs dans les sillons de la révolution verte.

Le concept de « maisonnée » remis au gout du jour et actualisé par Geneviève Pruvost (2021) offre une perspective intéressante. Revenant sur l’histoire du capitalisme, elle montre combien celui-ci s’est imposé dans tous les foyers par le démantèlement des maisonnées, ces espaces où gens, plantes et animaux cohabitent et contribuent à la subsistance de ce groupe. L’invention de professions détachées de leur milieu de vie (la fabrique puis l’urbanisation), la déterritorialisation des savoirs et le terrassement des milieux de vie (la « modernisation » des campagnes, le remembrement et l’industrialisation des paysages), le laminage des langues vernaculaires accrochées à ces milieux et savoirs, le passage à la société de consommation et l’invention de la femme au foyer (grâce à un appareillage technique) qui lui fait perdre son rôle clé dans la reproduction de la maisonnée, remplacé par un rôle de consommation de matières achetées et produites ailleurs : toutes ces étapes montrent en creux ce qu’il nous faut reconquérir et qui fondait l’autonomie de maisonnée. La vie paysanne s’appuyait sur un groupe beaucoup plus large que ce que recouvrent aujourd’hui la famille nucléaire et ses animaux familiers, eux aussi consommateurs de denrées et services achetés (des croquettes aux soins vétérinaires).

Il ne s’agit pas pour autant de revenir à un passé, marqué également par l’autorité patriarcale, ni d’enjoindre chacun à vivre dans une communauté totalisante. Mais plutôt d’explorer à travers les expériences alternatives et communautaires, ici ou ailleurs, les ressorts d’une vie plus sécurisante (ce qu’offre le groupe élargi plus que le couple), plus autonomisante et écologique (car on reproduit les ressources plutôt que de les consommer) et davantage en lien et harmonie avec le vivant. Dans ce contexte, regretter le sort de l’enfant « unique » n’a plus grand sens puisque le groupe permet une socialisation intra et intergénérationnelle élargie. Regretter de ne pas avoir eu d’enfant soi-même ne s’entend que si l’on reste dans la norme de la famille nucléaire comme seule source légitime d’éducation parentale. Dans d’autres cultures, l’enfant n’est pas seulement l’enfant de ses parents biologiques mais est pris en charge par un groupe élargi (« famille élargie », communauté, etc.). La pression qui pèse sur les femmes notamment (mais sur les hommes aussi) d’accomplir leur devoir de reproduction, s’allègerait peut-être si l’idéologie patriarcale et nataliste de Vichy (Cupuano, 2009) n’était incidemment entretenue par le maintien de certains symboles (fête des mères) et l’orientation pro-natalistes des politiques publiques de la famille.

La seconde objection à la limitation des naissances, notamment dans les pays qui ont déjà « opéré leur transition démographique », tient au risque du vieillissement de la population souvent associé à l’enjeu de financement des retraites. Là encore, un changement de cadre s’impose. Premièrement, l’argument en termes de politique publique selon lequel les enfants d’aujourd’hui sont les retraites de demain, s’il s’accorde avec la solidarité intergénérationnelle à défendre, ne relève pas du registre de la liberté individuelle de procréer ou non. Le spectre du risque de vieillissement avec pour conséquence une impasse pour les retraites est très souvent brandi, comme si l’on cherchait à renvoyer la non-procréation à une absence de participation à la solidarité nationale, et mérite donc que l’on s’y arrête pour le déconstruire. Tout d’abord, on voit que la natalité est une affaire d’État et plus encore de capitalisme. Ne faudrait-il pas reconsidérer le système salarial et la conception du travail, avec pour beaucoup une vie perdue à la gagner avant une retraite qui se traduit, pour les plus aisés, par une saison hédoniste et consumériste (les loisirs dédiées au 3e âge) avant la saison du retrait et de la concentration du grand-âge dans des établissements qui font des profits juteux sur le dos des cotisations payées par les actifs, quel que soit par ailleurs le mérite de leur personnel en sous-effectif et mal payé ? Et si parmi les « jeunes » retraités, tous ne partent pas aux Baléares, et beaucoup s’impliquent de façon essentielle pour assurer le fonctionnement de nombreuses associations, peut-être faudrait-il s’interroger sur le partage du temps de travail, ce qui faciliterait l’engagement associatif avant la « fin de la vie active ». À cet égard, le projet macronien qui consiste à repousser l’âge légal de la retraite, contribuera sans doute aux bénéfices des entreprises, mais aussi à réduire encore l’espérance de vie en bonne santé (aux profits des industries pharmaceutiques), et enfin à fragiliser la vie associative dont une partie est tournée vers les enjeux écologiques et sociaux. D’une pierre trois coups : il faut reconnaitre l’efficacité de cette mesure dans une perspective néo-libérale.

Au-delà de la nécessité d’un accompagnement et d’une réintégration des ainés dans nos sociétés jeunistes, il faut néanmoins affronter la question du vieillissement et de son impact démographique, climatique et écologique. En effet, la croissance mondiale de la population ne vient pas seulement du fait que l’on « naît davantage » mais aussi du fait que l’on meurt moins, ou moins vite. De fait, les générations qui se succédaient, se côtoient dorénavant plus longtemps, alourdissant encore le paquebot démographique. Cette tendance n’est pas circonscrite aux pays européens mais concerne aussi la Chine et tous les pays qui ont acquis un certain niveau de vie et de médecine. Faut-il s’en réjouir, comme il est coutume de le faire ? Et jusqu’où ? N’est-on pas en train de succomber aux rêves dystopiques du transhumanisme, en refusant les règles du vivant : tout être qui naît doit mourir et laisser la place à autrui pour que se pérennise par l’évolution la diversité. Nous nous garderons bien de fixer un « âge de cristal » auquel il faudra périr pour laisser la place au reste d’une humanité confinée après l’effondrement. Il n’est point besoin de se projeter dans la science-fiction, pour poser néanmoins la question du sens de l’acharnement thérapeutique à l’égard de ceux qui, vieux et affaiblis tout simplement, se trouvent au seuil de la mort, avec bien souvent une qualité de vie réduite que l’on prolonge sous perfusion. Et à ceux que ces propos pourraient choquer, nous retournons la question : n’est–il pas choquant de voir autant d’énergie et de ressources mobilisées pour maintenir en sursis une vie intubée, souffrante et dégradée, pas toujours consciente ni consentante, pendant que des enfants meurent de faim et que des espèces disparaissent ? Ne faudrait-il pas aussi s’interroger sur le sens du confinement de toute une population pour préserver de la maladie notamment les plus âgés ? Si le virus du covid leur a été épargné, l’isolement absolu dans lequel ils ont été plongés, les aura plus surement achevés. La maladie et la mort sont, semble-t-il, devenues indécentes dans une société qui s’acharne à prouver sa supériorité technique et scientifique sur la vie dans sa course démentielle vers un progrès qui se retourne à présent contre elle.

Au problème démographique s’ajoute un problème climatique car « en matière de bilan carbone les boomers tiennent le haut du pavé » (Noualhat 2022, C), d’après une étude portant sur 32 pays (d’Europe, Japon, Australie, États-Unis), (Zhen, 2022). Effet d’âge ou de génération ? Il n’est pas sûr que les « futurs vieux » puissent maintenir les mêmes normes de consommation avec les mêmes revenus que cette génération qui a connu le plein emploi, un système de retraite assuré et un âge précoce d’héritage lié à l’espérance de vie moins élevé de leurs parents. Mais pour l’heure, le marché juteux que représente cette génération alimente une économie sans limite et peu regardante sur ses impacts écologiques, qu’il s’agisse des traitements médicaux, de l’alimentation et de la gestion des déchets dans les Ehpad ou, pour ceux qui en ont les moyens, des loisirs, croisières et nouvelles technologies.

Cosmogonie, démographie et relation à la nature

Si « nous » sommes trop nombreux, encore faudrait-il préciser qui est le « Nous ». Force est de constater que les peuples autochtones, qui ont su adopter une forme de développement en harmonie avec la Nature, sont aussi les moins nombreux. Et pour cause, ils ont été en grande partie exterminés depuis la colonisation – et continuent de l’être au Brésil et au Canada notamment. Mais leurs sociétés, plus conséquentes en nombre et plus complexes que ce que les puissances coloniales ont laissé entendre pour minimiser leurs méfaits (Clastres, 1974), n’en étaient pas pour autant similaires à celle de l’Europe. Les civilisations de la forêt observées par Clastres avaient su adopter une organisation sociale qui les prémunissaient de l’apparition d’un État, en leur permettant de maintenir des sociétés à organisation décentralisée et à taille démocratique et écologique. La croissance des sociétés européennes s’est faite en conquérant le « Nouveau Monde », qu’il s’agisse de sa croissance économique comme de sa croissance démographique. Il nous semble à cet égard que prendre une juste place dans le monde en y laissant la place pour que d’autres cultures et formes de vie puissent s’y épanouir, suppose pour « Nous », héritiers de la colonisation-exploitation de la planète, de décroitre dans tous les sens du terme. Et ceci aussi bien dans un souci écologique qu’en termes d’éthique et de justice sociale.

S’il faut changer de cadre pour penser la transition, et notamment la transition démographique, autrement que sous la forme d’étapes qui mènent à la croissance économique, il faut en revenir à l’origine du tabou de la décroissance démographique inscrit dans notre cosmogonie occidentale. Car notre « naturalisme » n’est qu’une cosmogonie parmi d’autres (Descola, 2005).

Le tabou de la décroissance démographique s’enracine loin, dans les religions monothéistes (juive, chrétienne et musulmane) qui ont institué le grand partage entre l’Homme, créature divine, et le reste de la nature tout entière à son service. La croissance démographique est un commandement dans la bible et aujourd’hui encore, la contraception, un interdit catholique. C’est bien l’héritage judéo-chrétien, toujours agissant, qui est en cause dans la « dé-divination de la nature » et dans la conception utilitariste et fonctionnaliste que nous avons précédemment évoquée (White, 1967). Un retour sur la notion de « ressources naturelles » nous semble ici important pour mesurer combien dans le cas de notre culture, celles-ci sont constituées comme matières maitrisables (on en fait des compartiments comme « eau », « terre », « biodiversité »), pour être mises à disposition des humains (y compris à travers l’économie de l’environnement qui comptabilise et monétarise les « services écosystémiques » rendus par Dame Nature). Cette conception s’oppose en tout point à celle que les autres cultures, notamment issues de l’animisme, entretiennent avec la nature. Ces dernières, si elles peuvent concevoir la nature à travers des « ressources », le font dans un rapport tout autre : d’une part car ces ressources « sont les constituants d’un territoire religieusement et symboliquement approprié, socialement contrôlé, les éléments d’un tout, d’une cosmogonie auquel l’homme participe » mais aussi parce que « ne pouvant dominer les forces (sur)naturelles qui les régissent, [l’humain] va, afin de les utiliser pour ses besoins, essayer de s’insérer, d’épouser les dynamiques des écosystèmes qui l’entourent. » (Rossi et André, 2006, p. 470)

La cosmogonie occidentale de la nature-ressource séparée de l’humain explique aussi paradoxalement les politiques conservationnistes : l’humain ne peut entretenir avec la nature qu’un rapport d’exploitant-maître et possesseur donc perturbant voire destructeur. Toute préservation des « ressources » suppose une mise à l’écart de l’humain (par une politique de conservation) vis-à-vis des espèces ou variétés que l’on ne connait pas encore mais dont l’extinction pourrait amoindrir notre « réservoir de biodiversité » pour des usages futurs. L’idée de « parc naturel », là où l’on parque la nature supposée vierge ou encore préservée, ne pouvait advenir que dans la cosmogonie judéo-chrétienne du monde occidental. Et il n’est pas fortuit que son premier exemplaire ait été mis en place en 1872 avec le Parc national de Yellowstone, dans le pays qui organisa également la concentration des peuples premiers dans des « réserves ». Or cette conception prédatrice, extérieure et conservationniste de la nature « s’impose très largement dans les politiques et les documents de nombre d’interventions actuelles de développement “durable” » (Rossi et André, op. cit ., p. 470). Cette vision nous semble à l’œuvre dans l’injonction actuelle à la densification de l’habitat dans les métropoles françaises, au nom de la préservation des terres et d’un « développement durable » qui consiste à ne remettre en question ni le modèle de développement, ni les formes de l’urbanisme, ni la croissance démographique qui marquent notre pays. On remarquera au passage que le monde socialement aisé de ceux, architectes, grands élus et promoteurs [8] qui promeuvent cet entassement « écologique », vivent rarement dans des HLM HQE (haute qualité environnementale) mais plus souvent dans de vastes demeures où ils n’ont pas à éprouver ce que veut dire « la densité heureuse » [9] . Ailleurs, au nom de la préservation d’une biodiversité « naturelle », on a expulsé des peuples de leurs territoires, on les a privés de leurs pratiques et commerce avec la nature (écobuage, pêche ou chasse vivrière, etc.). Il aura fallu du temps pour que l’on redécouvre ce que les ethnobotanistes avaient mis en lumière : la nature « vierge » n’existe pas et la biodiversité actuelle est le résultat d’une coévolution des humains et des végétaux, du moins préciserons-nous lorsque ces humains vivent au sein de sociétés qui se pensent dans et avec la nature, en laissant la place aux autres membres de cette nature. Le mythe de la nature vierge (Cronon, 1995) a d’ailleurs largement été utilisé pour justifier les conquêtes coloniales, l’expulsion et le massacre des sociétés qui y vivaient, auxquelles on a dénié le qualificatif de civilisation (Clastres, op. cit.). Dans l’Amérique colombienne, seuls les Incas ont pu atteindre ce grade aux yeux des conquistadors, parce que leur société pyramidale et fondée sur la culture d’une céréale (le maïs) ressemblait aux nôtres. Ailleurs dans les forêts, d’autres civilisations existaient pourtant, mais justement parce qu’elles avaient su développer une agriculture excluant les céréales et, par conséquent, l’entrée dans l’engrenage du travail, de la croissance démographique, de la pénurie et de la formation d’un État (Scot, 2019), elles constituaient un terrible démenti à l’unicité des voies du progrès humain et une preuve subversive de la débilité de notre modèle de développement.

À cet égard, l’accent mis sur le réchauffement climatique plutôt que sur la crise écologique dans son ensemble, ne vient-il pas de ce que le premier nous affecte directement tandis que la seconde – la Nature vivante – est considérée sous la forme d’un « environnement » dont nous sommes séparés ? Ne vient-il pas aussi du fait que, pour bien vivre et plus nombreux, l’érosion de la biodiversité a le plus souvent été considérée comme un sacrifice nécessaire (après tout, la nature « généreuse » a été créée pour satisfaire aux besoins de l’homme), un dégât collatéral du progrès ou encore une externalité négative de la croissance ? Le vocable de la FAO qui considère la nature en termes de ressources disponibles par habitant montre que la conception utilitariste et séparée de la Nature est toujours d’actualité. Et si le changement climatique enjoint à des transformations radicales de nos modes de vie, cette focale sur l’émission de GES permet, d’avantage que la prise en considération de la biodiversité dans son ensemble, de poursuivre dans la voie du solutionnisme technique en limitant l’enjeu de la transition à celui d’une transition énergétique (Jarrige, 2016). Ni la voiture ni même la trottinette électriques ne sauveront le monde, si 12 milliards d’êtres humains, tous pourvus en la matière, y circulent.

Il faudra pour cela changer bien plus que notre système énergétique et technologique. C’est ce que Lévi-Strauss a remarquablement étayé à travers ses travaux d’anthropologie et ce qu’il a instruit tout d’abord en se faisant « démographe ». Son rôle, peu connu, à la tête du Conseil international des sciences sociales (1953-1961) aura été d’éclairer l’Unesco (Stoczkowsi, 2012). Ses mémorandum « non conformistes » adressés à l’institution dévoilent ses intuitions alimentées par les données recueillies : d’une part, la démographie n’est pas qu’une question de courbes et de statistiques mais renvoie à des enjeux sociaux, économiques et politiques ; d’autre part, la surpopulation, accompagnée par la constitution de super-États (URSS, Europe, Chine, etc.), est la cause des conflits qui menacent la paix et l’humanité tout entière. À la taille démographique optimale s’ajoute ici une considération déjà ancienne parmi les sociologues (Comte et Simmel) concernant la taille optimale des groupements humains. À la lumière des exactions du gouvernement Han de la Chine envers les minorités notamment Ouigours pour les faire disparaitre littéralement ou culturellement, on ne peut que souligner la clairvoyance de Lévi-Strauss. Remettant incidemment en cause les présupposés du développement et de la transition démographique qui l’accompagne, il alertait déjà sur les « transformations opérées dans les sociétés traditionnelles par l’alphabétisation » (et l’introduction de l’écriture), coupant les liens de communication directe entre individus dès lors « assujettis à ceux qui détiennent l’information pertinente et sont capables de la manipuler » (Stoczkowsi, op. cit. p. 115-116). Ses intuitions de jeunesse paraissent s’être réalisées lorsque, au crépuscule de sa vie, Lévi-Strauss déclara :

À ma naissance, la population mondiale comptait un milliard et demi d’habitants. Quand je suis entré dans la vie active, vers 1930, ce nombre atteignait déjà deux milliards. Il est de six milliards aujourd’hui, et il atteindra neuf milliards dans quelques décennies, à croire les prévisions des démographes. Cette croissance a exercé d’énormes ravages sur le monde. Ce fut la plus grande catastrophe dont j’ai eu la malchance d’être témoin. (Stoczkowsi, op. cit. p. 108)

Au-delà d’une intuition de jeunesse, cette pensée d’un monde trop plein d’humains mais aussi vidé de sa diversité tant biologique que culturelle, s’appuie sur une critique radicale de la cosmogonie occidentale. Selon Lévi-Strauss, ce n’est autre qu’un humanisme « pernicieux » hérité de la tradition judéo-chrétienne, de la Renaissance et du cartésianisme qui a créé les conditions de possibilité de l’explosion démographique et, avec elle, toutes les violences qui vont du colonialisme au camp de concentration en passant par le fascisme (entretien de Lévi-Strauss, dans Todorov, 1989, cité par Stoczkowsi, p. 122). Cet éclairage permet d’entrevoir l’humanisme pour ce qu’il est : non pas l’étalon de toute éthique, mais l’éthique qui place l’épanouissement humain au-dessus de toute autre valeur. En ce sens, il s’agit bien d’une culture de la séparation, étayant une morale du privilège humain dont il est d’autant plus difficile de se défaire qu’elle s’inscrit dans la pensée confortable d’une liberté sans borne, « y compris celle de procréer », (Lévi-Strauss cité par Stoczkowsi, op. cit., p. 122), justifiée par la place cardinale que nous avons prise au sein et au-dessus de la nature. Anticipant ce que Descola formalisera quelques décennies plus tard, Lévi-Strauss, l’ethnologue attentif à la diversité, n’aura de cesse de replacer la pensée occidentale dans sa contingence historique et de renvoyer l’homme moderne face à son oubli premier : « sa dignité essentielle est moins celle qu’il s’attribue de manière exclusive comme être pensant, que celle qu’il partage avec des millions d’espèces végétales et animales comme être vivant » (Lévi-Strauss, 1973, cité par Stoczkowsi, op. cit., p. 123). L’uniformisation du monde, dont la diversité des formes de vie autant que des cultures est laminée par le rouleau compresseur du monothéisme occidental, n’est pas sans lien avec notre débordement démographique. La colonisation de continents entiers et la transformation de la nature en ressources consommables en sont les illustrations toujours d’actualité, notamment en Amazonie où l’on s’acharne à anéantir la forêt, les peuples qui y vivent et leur culture. Le racisme, les conflits, les guerres sont, selon Lévi-Strauss, la conséquence de cette frénésie reproductive (1971). N’est-il pas troublant de constater que nos sociétés qui se sont affranchies du risque de prédation, en éliminant au passage la majeure partie des grands prédateurs, deviennent des proies entre elles ? Et lorsque ce n’est pas la guerre qui décime, la vie, qui a horreur du « plein-unique », s’en charge. Si un virus est capable de se répandre à l’échelle du globe en si peu de temps, n’est-ce pas car la densité et la taille et la globalisation des « sociétés invasives » [10] qui l’ont vu prospérer ont atteint un stade propice à ce genre d’épidémie, qualifiée pour les autres espèces de régulation naturelle ? Et le confinement généralisé de milliards d’individus en quasi-simultanéité ne fut-il pas une expérience profonde de notre condition d’individus innombrables, entassés, dangereux les uns pour les autres, et formant une « population » à gérer dans ses moindres gestes ?

Diversité biologique et diversité culturelle vont de pair. Elles ne font pas bon ménage avec la croissance démographique d’une seule espèce et la domination culturelle d’un seul groupe. Décroitre non seulement en consommation mais aussi en population, c’est sauver pour nous et les autres – humains ou non – la possibilité de vivre la beauté salvatrice de l’altérité et la sérénité pacifique de la faible densité.